راضية عبيد

أكاديميّة وباحثة تونسيّة

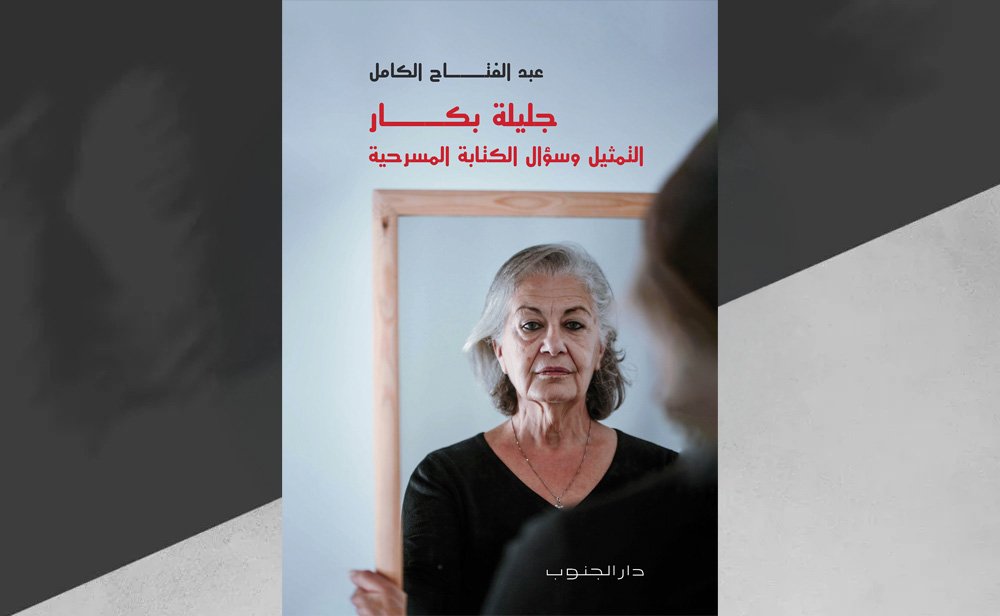

أن تتعزّز مدوّنة الدراسات الفنّيّة بكتاب موسوم بـ”جليلة بكّار، التمثيل وسؤال الكتابة المسرحيّة” لعبد الفتّاح الكامل[1]، يشكّل في حدّ ذاته حافزًا على النظر فيه، خاصّة في ظلّ الندرة النسبيّة للدراسات في مجال الفنّ الرابع. ولا نخال المطّلع على الكتاب إلّا ظافرًا بفوائد ثلاث على الأقلّ، أولاها: التعرّف على تجربة الشخصيّة موضوع البحث، تمثيلًا (في المسرح والسينما) وإخراجًا وكتابة، والثانية: أخذ فكرة عن البيئة الثقافيّة التي تحرّكت فيها، والمقوّمات الفنّيّة التي توسّلت بها لتقديم مشروع متكامل، والثالثة: إغناء المعارف في المجال المتعيّن، عن طريق ثقافة المؤلِّف المختصّ في المسرح وفنون العرض.

الكتاب ينبض اجتهادًا وتحقيقًا، ويفيض حوارات وشهادات واعترافات؛ في مسعى للإجابة عن سؤال جوهريّ: كيف شقّت جليلة بكّار، المولودة مطلعَ النصف الثاني من القرن العشرين (1952) بتونس العاصمة، طريقها إلى الفنّ، في مجتمع لا يحتفي عمومًا بالفنّانين من الجنسيْن؟

من حسن الحظّ أن تأتي الإجابة على لسانها هي، ضمن إفادات عن مسيرتها الفنّيّة، طلبها منها المؤلّف، واختار أن يصدّر بها كتابه؛ تقول: “إنّ هذا الخيار [الفنّ مهنة] لم يكن ميولًا نرجسيًّا للصورة ولا رغبة في التبرّج، فلطالما رفضتُ أدوارًا في السينما وفي التلفزة، بل كان ناتجًا عن حاجة عضويّة للتعبير بالكلمة والجسد (ذاك الجسد العورة) عن شكّي ويقيني، عن طموحاتي وتطلّعاتي الفنّيّة، عن حيْرتي الوجوديّة، عن قناعاتي الاجتماعيّة، وعن أحلامي الأنثويّة والإنسانيّة”[2].

ومن الأسئلة المتولّدة عن ذاك السؤال، ما وجهة حاجة جليلة بكّار العضويّة وطموحاتها الفنّيّة وأحلامها الإنسانية؟ ما طبيعة مساعي هذه المرأة المسكونة بهاجس التعبير، على طريقتها، وماذا أثمرت؟ الإجابات نستمدّها من مصدريْن، بحجميْن:

جليلة بكّار، بإيجاز: من غايات الخيار، الإسهام بالقدر المستطاع في تغيير العقليّات وفتح أبواب الأمل في تحقيق الأفضل للوطن، والطريق إلى ذلك تأدية أدوار وتقمّص شخصيّات وكتابة نصوص، بمفردها، أو بالاشتراك (مع زوجها، المسرحيّ الفاضل الجعايبي، وابنتها آسيا، المشتغلة كذلك بالمسرح، وغيرهما)، على امتداد نصف قرن، لطرح عديد المواضيع، مثل العائلة واستقلاليّة القضاء والتطرّف الدينيّ والقضيّة الفلسطينيّة والإرهاب وحرّية الرأي، وما إلى ذلك. والقطاف، ترسيخ فكر الإبداع والإيمان بجدواه.

الكتاب، بإطناب فيما لا يقلّ عن مائتيْن وسبعين صفحة؛ سيكون محلّ اهتمامنا ضمن جملة من المحطّات.

الباحث إذ يجلّي جليلة الممثّلة والمؤلّفة

لا يفوت الكاتبَ الذي خصّ جليلة بكّار بدراسة “مستوفاة” التركيزُ على أمريْن رئيسين، هما المسيرة والحصاد، بتفرّعات تفضي إلى رسم صورة تقرّبها منّا؛ فمن هي بإيجاز جليلة بكّار وما مجمل أعمالها؟

جليلة بكّار من مواليد 1952 بتونس العاصمة، ممثّلة مسرحيّة وسينمائيّة ومؤلّفة دراميّة، التحقت بمسرح الجنوب بمدينة قفصة التونسيّة سنة 1973، شاركت في تأسيس المسرح الجديد سنة 1976، وشركة “فاميليا” سنة 1993. تحصّلت في 2003 على جائزة العمل الدراميّ الفرونكوفونيّ الممنوحة من جمعيّة كتّاب المسرح الفرنسيّ، وحازت جائزة محمود درويش للحرّيّة والإبداع سنة 2023؛ في رصيدها:

أعمال مسرحيّة:

1972- جحا والشرق الحائر- ممثِّلة في العروض خارج تونس، 1973- سيرة محمّد علي الحامّي- ممثّلة، 1974- الجازية الهلاليّة- ممثّلة، 1976- العرس والورثة- عملان جماعيّان، 1978- التحقيق- عمل جماعيّ، 1980- غسّالة النوادر- عمل جماعيّ، 1982- لام- عمل جماعيّ، 1989- عرب- عمل جماعيّ، 1991- كوميديا- ممثّلة، 1993- فاميليا- كاتبة سيناريو وممثّلة، 1995- عشّاق المقهى المهجور- 1997- سهرة خاصّة- ممثّلة، 1998- البحث عن عائدة- مؤلّفة وممثّلة، 2001- جنون- مؤلّفة وممثّلة، 2002- عرب برلين- مؤلّفة، 2006- خمسون- مؤلّفة وممثّلة، 2010- يحيى يعيش- مؤلّفة وممثّلة، 2010- ميديا- مؤلّفة، 2012- Le procés- مؤلّفة، 2013- تسونامي- مؤلّفة وممثّلة، 2015- العنف- مؤلّفة وممثّلة، 2017- خوف- مؤلّفة، 2019- مدام م- ممثّلة، 2021- Métamorphose 2- ممثّلة.

أعمال سينمائيّة:

1975- فاطمة 75- ممثّلة، 1978- العرس- ممثّلة، 1988- عرب- ممثّلة، 1990- شيشخان- ممثّلة، 1992- الليلة المقدّسة- مؤلّفة وممثّلة، 1998- متحضّرات- ممثّلة،

2004- جنون- كاتبة سيناريو وممثّلة.

ونحن، إذ اخترنا البدء باستعراض مجمل أعمال جليلة بكّار، فلنردفه بجملة الأقسام التي بنى عليها الكاتب بحثه، وهي ستّة؛ القسم الأوّل: جليلة بكّار ومسرح البدايات، القسم الثاني: المسرح الجديد ومسرح المشروع، القسم الثالث: جليلة بكّار بين كتابة السيناريو وسيناريو التجسيد في مسرحيّة “فاميليا”، القسم الرابع: مونودراما البحث عن عائدة أو في ولادة النصّ البكر، القسم الخامس: جليلة بكّار بين التمثيل والتأليف في مسرحيّة “جنون”، القسم السادس: الممثّلة-المؤلّفة أو في جدليّة الطريق والطريقة.

كلّ الأقسام، باستثناء الأخير، مشتملة على محاور متفرّعة إلى عناصر. وفي الكتاب ثلاثة ملاحق: حوار مفترض مع جليلة بكّار، لقاء مع جليلة بكّار (بتاريخ 09 أوت/آب 2022)، جليلة بكّار – سيرة ذاتيّة.

جليلة بكّار بين التمثيل والكتابة

في مسرحيّة “جنون”

ذاك هو عنوان القسم الخامس من الكتاب، يمتدّ على ما يناهز خمسا وثلاثين صفحة، وسنجعله مدار تدبّرنا لعيّنة من تمشّي المؤلّفة الممثّلة جليلة بكّار مع منجَزها ذائع الصيت، “جنون”. سنكون بإزاء ثلاثة محاور، الأوّل بعنوان “جليلة بكّار والكتابة في مسرحيّة “جنون”، وله ثلاثة عناصر: دراماتورجيا اللوحة، لغة الكتابة في نصّ “جنون”، كتابة المعاجم في النصّ؛ الثاني بعنوان “جليلة بكّار والتمثيل في مسرحيّة “جنون””، وله ثلاثة عناصر: “جليلة بكّار في شخصيّة الطبيبة، جليلة بكّار بين الراوية والطبيبة، بنية علاقات الطبيبة في مسرحيّة جنون؛ الثالث بعنوان “جدليّة الأنا/الراوية والآخر/الطبيبة في الأداء التمثيليّ”.

I -. جليلة بكّار والكتابة في مسرحيّة “جنون”

مسرحيّة “جنون” هي تجربة جليلة بكّار الكتابيّة الثانية في 2001، بعد مونودراما “البحث عن عائدة”. النصّ مقتبس من كتاب “يوميّات خطاب فصاميّ” للمحلّلة النفسيّة ناجية الزمني، عن متابعتها مدّة خمس عشرة سنة لمريض يعاني من انفصام حادّ في الشخصيّة.

اقتضى الإمساك بالتشكيل الدراماتورجيّ من الكاتبة-الممثّلة اللعب على واجهتين، واجهة الاقتباس من مجال علم النفس، بمعنى تحويل السرد الطبّي إلى نصّ ركحيّ يراعي مراحل تطوّر فصام المريض، من خلال الإبانة عن أعراضه، وتفسير أسبابه، وعرض حلول الطبيبة المنْجية من المرض. تراهن الكتابة المسرحيّة على “الوفاء” للوقائع الواقعيّة التي مرّ بها المريض “نون/نجيب”، وهو مريض استثنائيّ في تقدير الطبيبة، انجذبت إليه منذ البداية، لما أبداه من إحساس مرهف تجاه العالم، وقدرة تعبيريّة فائقة كثيرًا ما تمتزج بزلّات عُنفيّة، مردّها شعور قاس ودفين بالإقصاء. ظلّ هذا الشعور يتضخّم لدى “نون” مع تشبّث بالحياة مربك ومعقّد، ووعي حادّ بضرورة الخروج من تلك الوضعيّة النفسيّة الخانقة. كلّ ذلك لم يزد الطبيبة إلّا إصرارًا على العبور مع مريضها إلى ضفّة التعافي.

أمّا الواجهة الثانية، فتتمثّل في رهان جليلة بكّار على “خوض هذا الاقتباس، بالتفاعل جدليًّا مع معركة الارتجال فوق الركح، واعتمادًا على ما توفّره طاقات الممثّلين من انفتاحات وتصوّرات، من شأنها توسيع مكوّنات المقترح اللفظيّ والحدثيّ”[3]. فنصّ مسرحيّة “جنون” هو وليد التقاء فضاء اليوميّات “السيريّ” الواقعيّ وفضاء الارتجال المغذّى بالخيال المستلهِم هواجس شخصيّة الفصاميّ.

لقد اختارت الكاتبة، وكذلك المخرج الفاضل الجعايبي، منح الفصاميّ “نون” فضاء المسرح للتعبير عمّا يخالجه من حرمان وأذى وعذابات، رغم فرط حساسيّته، وبلاغة تدفّقاته التواصليّة “الشعريّة”.

1 – دراماتورجيا اللوحة

مثّلت دراماتورجيا اللوحة الشكل الكتابيّ الأنسب للنصّ، باعتبار قيامها على اقتناص اللحظات المفصليّة في يوميّات الطبيبة مع المريض، وعلى التعامل المتنوّع مع المادّة المتدفّقة من لسانه، فيتمّ تدبّرها لتدرَج في نسيج الحكاية، على أن تكون كلّ لحظة كاشفة عن مرحلة جديدة من مراحل أزمة الفصاميّ، أو أن يكون لها أثر في مجرى الأحداث؛ وكذا الأمر بالنسبة إلى كلّ تلفّظ.

ومن مزايا الكتابة باللوحة منحُ الشخصيّات ذات العلاقات غير الثابتة فضاء ملحميًّا، وفسحُ المجال للإمكانات الروائيّة، من سرد ووصف واسترجاع واستباق، ودعمُ المنحى التصويريّ للأحداث والشخصيّات، وتأمينُ وحدة الموضوع، رغم أنّ لكلّ لوحة استقلاليّتها الحدثيّة والزمانيّة والمكانيّة والأسلوبيّة، وهو ما أكسب النصّ تنويعًا في الإيقاع العامّ.

2 – لغة الكتابة في نصّ “جنون”

“جنون” مكتوبة باللهجة التونسيّة ومشتملة على مقاطع شعريّة باللغة الفصحى، على عكس مسرحيّة “البحث عن عائدة”، وفي كلّ الأحوال، تقيم جليلة بكّار وزنًا للّهجة باعتبارها عاملاً أساسيًّا قي تكوين الهويّة التونسيّة، وتجسيد الغايات التعبيريّة والتواصليّة.

كتابة الثنائيّات في النصّ ثنائيّة سؤال-جواب

من وجوه طرافة نصّ “جنون” توفُّره على أصوات متعدّدة ومتنافرة، تنهض ببناء وحدة الأزمة النفسيّة، فالجميع فصاميّون، يعانون من العُقد والاستلاب، وكأنّهم صدى لشخصيّة “نون”، في إحالة على مجتمع العنف والانشطار الوجدانيّ، ممّا حتّم توسيع الحقول المعجميّة، وخلْق تحاورٍ بين الصيغ الكتابيّة. “فاللوحات في المسرحيّة تعطى وقتًا للسرد، ووقتًا آخر للشعر ووقتًا آخر للمعطيات العلميّة النفسيّة، وآخر للمنطوق العائليّ، وهكذا. وهو ما خلق تشكيلات وتلوينات في منطوق الشخصيّات تأسّست عليها شحناتها الدراميّة المتضادّة ضمن صراعاتها”[4].

ومن أسس النصّ الجماليّة والفكريّة انتهاج أسلوب استفهاميّ توليديّ (اشتمل على أكثر من مائتيْ سؤال)، ناهيك أنّه ينفتح بسؤال الطبيبة مريضها: “كيفاش صبَحت؟ (كيف أصبحتَ؟)”، وينغلق بإجابته: “حيّ، حيّ، حيّ”، وهو أسلوب مساعد في استقصاء المسكوت عنه في عمق الفصاميّ، لاستكشاف منابت المرض، وتلمّس سبيل الخلاص منه؛ وفي ولوج عوالم خارج جسد المريض، منها السلط الاجتماعيّة المتسبّبة في الأزمة. أمّا الانطباع الحاصل من تناسل الأسئلة، فكونها إجرائيّة ومستعجلَة ومشروعة.

تتعدّد أطراف الاستفهام، ومنها خاصّة: الطبيبة-الفصاميّ (لغاية تحفيز وعي الفصاميّ، وتغذية الثقة بنفسه، ودفعه إلى جبر انكساره النفسيّ)؛ الطبيبة-العائلة (لمزيد الوقوف على علاقة كلّ فرد منها بالمصاب)؛ العائلة-الطبيبة (للتأكّد من نجاعة مسلكها العلاجيّ، في ظلّ ريبة بعض الأفراد، الأم تحديدا، من اختراقها عالَمهم)؛ أسئلة المؤسّسة الطبّيّة (وهي أشبه بالتحقيق الأمنيّ لصرف الطبيبة عن مساندة المريض المتعارضة مع أعراف المؤسّسة في التعامل مع هؤلاء المرضى؛ ومن خلال المؤسّسة الطبّيّة، تطلّ عين الرقيب السياسيّ)؛ أسئلة المريض للطبيبة (للتخفيف من وطأة حيرته وفهم حالته المبهمة القاتمة).

ثنائيّة الرفض-القبول

هي ثنائيّة طاغية في النصّ، وتخصّ بها جليلة بكّار المريض “نون” المراوح بين قبول ذاته ورفضها، بين قبول الآخرين ورفضهم، في ضوء تشعّب التعامل فيما بينهم؛ وهي شأن مجمل شخصيّات “جنون”. ومن خلالها يتمّ رصد الصورة التي تشكّلت عن واقع الفصام الجماعيّ الذي يتخبّط فيه مجتمع “نون”.

ثنائيّة العنف-الشعر

تلفّ هذه الثنائيّة مشهديّات العرض وملفوظه، ومن تجلّياتها ما يدور على لسان الراوية من أشعار منوّر صمادح، بشحناتها العُنفيّة، في نوع من التناصّ بين هذا الشاعر الذي أودع مستشفى الأمراض العقليّة، لمّا لم تقبل السلطة تعبيره عن خيبته من خطابها وإخلافها وعودَها، وبين “نون” الشاعر، المتعب بقمع السلط الاجتماعيّة والطبّيّة له، المتأرجح بين إنشاء كلام ملغز موزون، وسبح في عنف جسديّ منفلت، لا يكبحه إلّا عنف مضادّ من العائلة أو بالحقَن والأدوية المهدّئة.

لقد “استطاعت جليلة أن تعرض في نصّها ما تمّ الاشتغال عليه إخراجيًّا، بسردها لحدّة التناقضات وتفاصيلها التي تتكشّف من خلال الصراعات العنيفة والمواجهات بالكراسي والصحون والأيادي والأجساد والكلام النابي، دون أن تفقد اللوحة عمقها الشعريّ”[5]. وتظلّ وجبة العشاء من أقوى لحظات التوتّر المثخن توحّشًا ووحشيّة.

3 – كتابة المعاجم في النصّ

معاجم مسرحيّة “جنون” شتّى، منها معجم الطبّ والمرض النفسيّ، والمعجم الدينيّ، ومعجم العائلة والعلاقات الأسريّة، والمعجم الجسديّ، ومعجم العنف والجريمة والعقاب، والمعجم العشقيّ والشعريّ، والمعجم الطبيعيّ، ومعجم المؤسّسات والفضاءات الاجتماعيّة؛ وفي الكتاب شواهد على جميع المعاجم.

من البديهيّ أن يخترق المعجم الطبّيّ النفسيّ مختلف لوحات المسرحيّة، إلّا أنّه يتكثّف عند حضور الطبيبة، وهي المنكبّة على تدبّر تقلّبات الفصام لدى المريض، وفي حالات هيجان المبتلى. وفي سياقات الرفض والاحتجاج، يطفو معجم العنف؛ هذان المعجمان يتقاسمان مساحات الحوار الدراميّ في النصّ. أمّا معجم العشق، فلعلّه البديل الأنسب الذي ترتضيه الطبيبة لإخراج مريضها من الإكراهات المفروضة على جسده وشخصيّته. تودّ الطبيبة استبدال الحقن والأدوية بحصص استماع، وتدفع بـ”نون” إلى الاندماج في المجتمع، بدل الإقامة الطويلة في المستشفى. هذا الحدب عليه، في شبه غياب الدفء العائليّ، جعل من الطبيبة ملاذ “نون” الذي لم تخطئه الصعقة العشقيّة تجاه مسعفته من جحيم كلومه وأدوائه وأدويته، وما كانت عمليّة العلاج في غنى عن تلك الصعقة.

II – جليلة بكّار والتمثيل في مسرحيّة “جنون”

جسّدت المؤلّفة دور الطبيبة النفسانيّة المحنّكة الواعية بضعف المرافق الطبّيّة في التجاوب مع حاجيّات المريض، لا سيما النفسيّة؛ تراهن على أنّ العلاج يكون بالودّ والإصغاء، قبل أن يكون بالأدوية. وعلى امتداد لوحات المسرحيّة الاثنتي عشرة، توزّعت أدوار جليلة بين الطبيبة (في تسع لوحات)، والراوية (في ست لوحات)، والراوية والطبيبة (في ثماني لوحات)؛ هي إذن شخصيّة مهيمنة، متحاورة مع جميع الشخصيّات تقريبًا، بحكم سعيها الدؤوب إلى تجميع أوفى المعلومات، لغاية معالجة “نون” وإرجاع الكلمة إليه، وقد انتزعتها منه السلطة الاجتماعيّة.

لقد ضمن حضور جليلة الركحيّ المكثّف الترابط بين مفاصل الحكاية، واتّخاذ موقع الوسيط المحوريّ بين المريض والمستشفى، وقد انتهت المواجهة بين الطبيبة وبين مستشفى الرازي بالقطيعة.

أمّا العلاقة بعائلة “نون”، فقد احتفظت بطابع إنسانيّ؛ ذلك أنّ الطبيبة تعتبرها حالة اجتماعيّة مرَضيّة تستحقّ الرعاية وتمثّل عنصرًا لازمًا لفهم شخصيّة الفصاميّ.

العلاقة بين الطبيبة والفصاميّ هي قوام مسرحيّة “جنون” وأصل حصول صعقة الحبّ العلاجيّة التي “عرّت” محيطا رافضا للمرض ولتلك العلاقة ولأيّ تغيير في الأعراف الطبّيّة القائمة، والتي هي فرصة أخرى، في نظر المعالِجة، للتقدّم نحو الخلاص.

III- جدليّة الأنا-الراوية والآخر-الطبيبة

في الأداء التمثيليّ

يتعلّق الأمر بالتعرّف على الأداء التمثيليّ لجليلة بكّار في مسرحيّة من تأليفها. لقد اختارت حضورًا شبه حياديّ يشمل تعاملها مع الراوية وشخصيّة الطبيبة معًا، تاركة للمشاهد عمليّة التفريق بينهما من خلال المنطوق واللوازم المميّزة لكليْهما؛ فالراوية يصحبها مضخّم الصوت، والطبيبة تظهر دائمًا بالميدعة البيضاء. لم يكن همّ جليلة أثناء الأداء إظهار تعاطفها وقلقها، لمنح “نون” فرصة التعبير والمراهنة على ذاته، ولتمكين متابعة حالة المريض من الاستمرار. ومن غايات الطبيبة التموقع على أرضيّة علميّة تفسح المجال لدراسة الظاهرة، دون تماهٍ معها؛ وبذا يتوفّر التوازن بين الأداء الداخليّ والخارجيّ؛ وقد تعمد الممثّلة إلى صياغات ترميزيّة، كأن تقرّب المصدح من “نون” لتبليغ صوته، ومثل هذا “ضروريّ لإنشاء مسرح يعيد صياغة المعيش الإنسانيّ بأمانة”، حسب يوشي وادا في كتابه “الممثّل اللامرئيّ”[6].

وغير خاف في هذا السياق احتفاء مسرح الفاضل الجعايبي، مخرج “جنون”، بالتقشّف في الأداء، تأثّرًا ببراشت، المداوم على دفع الممثّل نحو تناولٍ جديد لأدواته ومناهجه الفنّيّة، على أن تعطى لجميع المعطيات والتفاصيل الجسديّة قيمتُها في تجذير فهم مغاير لفنّ التمثيل الذي “لا بدّ أن يكون قادرًا على صياغة لغته التحليليّة والنفسيّة الخاصّة به، بنفس الطريقة التي يبني من خلالها شاعر عظيم لغته الخاصّة من الكلمات. “يستخدم المخرج في بناء منظره المسرحيّ الإشارة والرمز إلى الأشياء، جامعًا أسلوبًا واقعيًّا وإيحائيًّا، إذ يكتفي بعرض جزء من الشيء ليدلّ على كلّيّته” (عن محمّد فضيل شناوة، “أساليب أداء الممثّل المسرحيّ، ص237”)[7].

الكِتاب إذ يُشيع ثقافة فنّيّة

تطلّب الكتاب، كيْ يستوي مرجعًا يُعتمد، بحثًا عميقًا في مركزيْ اهتمام يلتقيان، لكنّهما يبغيان، بما أنّهما متكاملان ويصبّان في مقصد الكاتب من عمله؛ فالحديث عن جليلة بكّار مطعّم ببعض التعاريف للمصطلحات الفنّيّة، وبالومضات “التنظيريّة”. لدينا على سبيل المثال فيما يتعلّق بالسيناريو: إنّه “عمل فنّيّ يدلّ على شيء كُتب أو أعدّ سلفًا كي تسير على خطاه الأحداث التي ستُرى رأي العيْن، دونما تغيير أو انحراف”. نستند فيما ذكرنا إلى البيبليوغرافيا الثريّة الواردة عقب أقسام الكتاب الكبرى، وهي من خمسة أصناف: المصادر والمعاجم (تمتدّ تواريخ نشرها بين 1984 و2015)، المراجع باللغة العربيّة (تمتدّ تواريخ نشرها بين 1976 و2020)، المقالات (تمتدّ تواريخ نشرها بين 2000 و2016)، المراجع باللغة الفرنسيّة (تمتدّ تواريخ نشرها بين 1971 و2008)، المواقع الإلكترونيّة.

من المهمّ للمتلقّي، قارئًا كان أم متفرّجًا، التعرّف على التعامل الواعي، نصًّا وأداءً، مع قضايا الالتزام السياسيّ، وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة التي أقامت عليها جليلة بكّار مسرحيّتها “البحث عن عائدة”، المعروضة أوّل مرّة على خشبة مسرح بيروت عام 1998 (في الذكرى الخمسين للنكبة)، والمنشورة ورقيًّا سنة 2002. في هذا السياق، يورد الكاتب رأيه التالي: “يبدو أنّ جليلة بكّار سواء في كتابتها لنصّ “البحث عن عائدة” أو من خلال الأداء التمثيليّ، كان يحفّزها عدم التورّط في الشعاراتيّة والسقوط في المباشِرتيّة التي عادة ما تغصّ بها الأعمال الفنّيّة لحظة طرحها للقضيّة الفلسطينيّة. إذ غالبًا ما يتوجّه نحو تحريك الواعز الدينيّ والقوميّ والإنسانيّ، بدعوى التغنّي بالدفاع عن الفلسطينيّين. لكن على خلاف ذلك اشتغلت جليلة بكّار على تقديم نوعٍ من السرد الملتزم الذي أفرد لحظات من سيرتها كممثّلة وكمواطنة بشكل تفاعليّ جدليّ، رغبة في الترفّع عمّا بدا للوهلة الأولى كأنّه مسرحَةٌ للسيرة الشخصيّة على هامش مسرحَةِ سرديّةِ الألم الفلسطينيّ. وحرصًا على إدراك هذه الغايات، حافظت على أداء تمثيليّ يعلي من قيمة التغريب (La distantiation)، بما هو “وسيلة لتحرير الجمهور من الرواسب الاجتماعيّة، والحدّ من تأثيرها عليه لحظة مشاهدة العرض، لينشغل بالتساؤلات المثيرة للنظر والتشكيك في كلّ ما يحيط به، نظرة متشكّكة ونقديّة” (عن عبدالرحمن بن إبراهيم، من “الحداثة والتجريب في المسرح”، ص151)؛ وحافظت على الوقوف على مسافة، دون التقمّص أو الاندماج وراء قناع شخصيّة، أو الانجرار إلى التوتّر والانفعال الحماسيّ، رغبة في “رفع الوعي عند المشاهدة إلى المحتوى الإيديولوجيّ للمسرحيّة أو لعمليّة الإخراج” (عن بافيس باتريس من معجم المسرح، ص27)[8].

ذاك لون من ألوان التثقيف التي يزخر بها الكتاب عن جليلة بكّار، ومنها التعاريف التي سنكتفي بإيراد اثنيْن منها، حتّى لا نثقل بها كاهل القارئ:

في توضيح مصطلح “دراماتورجيا اللوحة”، نقرأ: يقول باتريس بافيس: “يرتبط ظهور اللوحة بالعناصر الملحميّة للدراما، لا يقوم المؤلّف المسرحيّ بالتركيز على أزمة، بل يقسم المدّة ويقترح شذرات من الوقت المتقطّع”[9].

في النظرة إلى الممثّل يفرّق ميخائيل تشيخوف “بين “الماهيّة” (المحتوى والمعنى) و”الكيفيّة” (أسلوب التمثيل على خشبة المسرح)، ويعد الأسلوب أقوى كيفيّة في الفنّ، والمسيطر على كلّ الأشياء، ويجوز لنا القول أيضًا إنّه الكييّة العليا على الرغم من أنّه الأكثر خداعًا (عن ميخائيل تشيخوف من “كيف تصبح ممثّلًا موهوبًا، حول أسلوب التمثيل”، ترجمة هاشم مروة، ص187)[10].

تلخيصًا

ليس كثيرًا على سيّدة تعلّقت همّتها بالمسرح، تمثيلًا وتأليفًا، أن يخصّها باحث يفقه فنون العرض بدراسة ضافية، عموديًّا حين لا يدّخر جهدًا في الاستفادة من معارفِ الراسخة أقدامُهم في الفنّ، إبداعًا وتنظيرًا وتأويلًا، من أمثال بارتولد براشت ورولان بارت وجارزي قراتفسكي وميخائيل تشيخوف وكونستانتين ستانيسلافسكي والفاضل الجعايبي وعبدالحليم المسعودي، وغيرهم؛ وأفقيًّا حين لا ينفكّ يتقصّى أخبار الشخصيّة، موضوع بحثه. المعنيّان بهذا التقديم هما جليلة بكّار وعبد الفتّاح الكامل. آمن الثاني بموهبة الأولى وحسن توجيه قدراتها الكامنة، لحصاد كمّ هائل من القدرات الحاصلة.

كان الحصاد وفيرًا، تكفّل الكاتب بإحصائه بالدقّة والتوثيق اللازميْن، فأبهرنا، كما أبهرتنا جليلة بكّار بما جسّدته على الركح، وما عمر ذهنها من أفكار، وما اعتمل في صدرها من مشاعر؛ فكان منّا احتفاء بمسرحيّة “جنون” التي تماهت فيها جليلة بكّار الكاتبة بجليلة بكّار الممثّلة.

لقد رأينا أنّ منطلق المسرحيّة نصّ من أدب اليوميّات لطبيبة نفسانيّة في رحلتها العلاجيّة المثيرة مع مريض استثنائيّ، يعاني من انفصام حادّ في الشخصيّة. هذا النصّ حوّلته جليلة بكّار، ليس دون إعمال فكر، إلى مادّة ركحيّة تراعي تصوّرها للمشكل المطروح، بنية ولغة ومضامين ومقاصد، ومنسجمة مع طبيعة الشخصيّات والعلاقات بينها.

من قوّة منجز جليلة بكّار الدراميّ استمدّ الكاتب قوّة تقديمه لها، ومن هاتيْن القوّتين يستمدّ المتلقّي قوّة الرغبة في الإبحار في يمّ الفنّانة والباحث، فيقع في هوى المسرح وأهله.

الهوامش

[1] عبد الفتّاح الكامل مسرحيّ تونسيّ من مواليد 1980، متحصّل على الماجستير في العلوم الثقافيّة، اختصاص مسرح وفنون العرض. له إسهامات مسرحيّة، نصًّا وإخراجًا: “رحيل” (2009)، “احتجاج” (2012)، “أرض-أرض” (2015)، “كوردة” (2017)؛ ونصًّا وتمثيلًا: “هلال ونجمة” (2010).

[2] ص8، ورد الشاهد ضمن نصّ في صفحتيْن لجليلة بكّار بتاريخ جانفي/يناير، 2025؛ والكتاب صادر عن دار الجنوب للنشر (بتونس)، 2024.

[3] ص-ص 188-189.

[4] ص192.

[5] ص198.

[6] ص216.

[7] ص221.

[8] ص182.

[9] ص151.

[10] ص213.