جون برتراند بونتاليس- باحث فرنسي(2)

ترجمة: حمزة فنين- مترجم مغربي( 3)

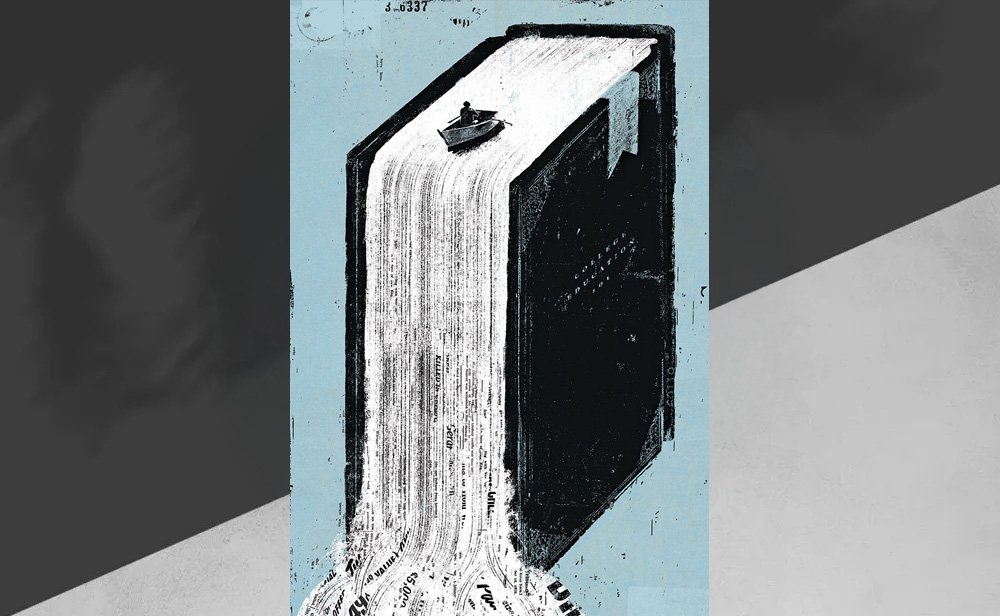

لا شَيءَ يُخوِّلُ لي أَن أطرُقَ مَوضوعةَ التَّرجمةِ، ولو من خلالِ بضعِ كَلماتٍ مُقدَّرٌ لها سلفًا، بحُكمِ موضوعِها، أن تُناقِضَ بَعضَها البعضَ؛ فتَجربَتِي في التَّرجمَةِ جدُّ هَزيلة وجدُّ مُشتَّتة، فَضلًا عن أنّها قَد غَدَت الآنَ مِن الماضي، في حينِ أنَّ التَّجربةَ هنا هي الشَّرطُ اللَّازمُ مثلما هو الأمرُ في التَّحليلِ النفسيّ(4) الذي يُمكنُ لكُلِّ واحدٍ أنْ يُسهِبَ في الكَلامِ عنهُ، لكنّه يظلُّ، مع ذلك، بحاجةٍ إلى حدوثِ مُعجزةٍ ليظهرَ على حقيقته. لا شكَّ أنَّ التجربةَ وحدَها لا تكفي، ولكنَّها تظلُّ ضروريةً، إذ إنَّه يلزَمُ الواحدَ أنْ يسكُنَ في جَوفِها، بطريقةٍ أو أخرى، فَينطِقَ من داخلها، كما يجبُ عليه أن يُجسِّدَ مِحنةَ الغريبِ/ الأجنبيِّ (إذا ما استعرنا العنوان الهولدرلينيَّ الجميلَ لأنتوان بِرمان(5) التي لا تنتهي، وأن يَخبُرَها داخلَ اللِّسان(6)، كما يلزَمُ الألسُن أنْ تتَحمَّلَ الاضطِهادَ والتعسُّفَ. إنَّ الترجمةَ، في كُنهِها، لا تعني أنْ يَعبُرَ الواحدُ من لسانِه، اللِّسانِ المسمَّى “أُمًّا”، إلى لسانٍ يُنعَت بأنّه “أجنبيٌ”، من أجلِ أنْ يَعودَ إلى الأوّل، وهو ما يَحلو لنا أن نَتصوَّرهُ عادةً؛ ذلك أنَّ هذا الذَّهابَ والإيَّابَ السِّياحِيَّ يُمكن أن يَتحقَّقَ من دونِ أنْ تَدمَعَ لهُ العينُ، ومن دون حُضورِ الدَّافعِ الذي يُحرِّكُ المُسافرَ الحقيقيَّ. إنَّني أرى المُترجمَ، أوّلَ ما أراهُ، كائِنًا مُنبثقًا من رحمِ المُعاناة والألم لأنّه فَقدَ لسانَه دونَ أن يَظفرَ بلسانٍ آخر، لكنَّني أتخيَّل لذَّتَه أيضًا، لذَّتَه الكامنةَ في أنَّ اللُّغةَ ستكونُ مُقتَدِرةً بما يكفي لكي تَحمِلَه على بساطِ تعدُّديةِ واختلافِ اللُّغاتِ.

هنا يبرُز السؤالُ الآتي: كيفَ يُمكنُ للتُّرجُمانِ أنْ يُحافِظَ على بعضِ ثِقَته في مَهَمَّته هذه دونَ أن تَسكُنَهُ القناعةُ الحمقاءُ بأنَّه يستطيعُ أنْ يرتقي إلى ما قبلَ بابِل؟ بيدَ أنّه لا يلبثُ أن يعرفَ، عن حقٍّ، أنَّه لا يقعُ إلا بعدَها، وأنَّه لا يوجدُ ما يُمكنُ أنْ يُنسيهِ هذه الواقعةَ التي ليسَ لوَقعَتِها كاذبةٌ. ذلكَ لأنَّ التَّرجمةَ عبارةٌ عن عمليةٍ جراحيةٍ تُدخِل تعديلاتٍ، فتَقطَعُ وتَبترُ مثلما تُضيفُ وتُطعِّمُ وتُجبِرُ وتُصلحُ، إنها عمليةٌ تُدخِلُ الغَيريةَ بطبعِها على النَّسيجِ الحَيِّ. لا يفعلُ التُّرجُمانُ سوى أنّه يُجري عمليةً، وبقدرِ ما يَعرفُ ويُريدُ أن يقومَ بإعادةِ الأمور إلى ما كانتْ عليهِ أوَّلَ مرةٍ (restitutio ad integrum)، بقدرِ ما يبدو لهُ أنَّه لا يستطيعُ إلى ذلكَ سبيلًا. عادةً ما نقولُ إنَّ الخاصيةَ الأساسيةَ للطَّبيبِ الجَرّاحِ هي أنَّه يلزَمُه أن يُقرِّرَ في كلّ لحظةٍ لحظةً، وهذا بالضَّبطِ هو ما يفعَلُه التُّرجُمانُ، فهو يختارُ الكلماتِ ويعملُ على تنظيمِها، كما يحرُس على صياغةِ شكلِ الجملة وإيقاعِها، وإعطاءِ النَّبرةِ الملائمةِ لهذا الرابطِ ولذاك النَّعتِ، وغير ذلكَ مِمّا يلزمُه اتخاذُ القرارِ بشأنهِ. لهذا لا يجبُ أن نخلطَ بين ترجمةٍ “مُتعافيةٍ” وحذرةٍ طبّيًا(primum non cocere) (7) وترجمةٍ اجتازَت عمليةً جراحيةً (opérée)، وهي الوحيدةُ التي بمُكنَتها أن تكونَ فَعّالةً (opérante).

بيدَ أنَّهُ يحدُثُ للترجمانِ أنْ يرى أنَّ ما قرَّرَه ليسَ سوى تراضِياتٍ وتنازُلاتٍ، وأنّه لا يفعلُ سوى أن ينتقلَ من تراضٍ إلى آخرَ، من “تقريبًا” إلى “تقريبًا”، مع معرفَته أنَّه ليسَ له في هذا حولٌ ولا قوَّةٌ. صحيحٌ أنَّ بإمكانِه أن ينتصرَ على صعوبةٍ ما، لكنّ الانتصارَ في حالتهِ هذه لن يعني سوى أنْ يلتَفَّ عليها دونَ أن يَتجاوزَها أبدًا، ولا يُستثنَى من هذا إلا بعض لحظاتِ الإثارةِ والحماسِ التي يمرُّ منها كاتبٌ ما. إنَّ التُّرجُمانَ، في أفضلِ أحوالِه، عندما ينتهي من مَهَمَّته ويقوم بخياطةِ الجراحِ مُستعملًا أدوات من قبيل “هذا يَفي بالغرض” و”هذا هو المقصودُ تقريبًا”، فهو يَعرفُ حقَّ المعرفةِ أنّ التنازُلَ الذي قامَ بهِ يظلُّ بالإمكانِ مُقابلتُه بتنازُلٍ آخرَ يلزمُ الوقوف عليه ثمّ تَنحيته جانبًا. هكذا يجبُ على التُّرجمانِ أنْ يكونَ مالِكًا لقُدرةٍ غير مَحدودَةٍ على احتضانِ التعاسةِ، لأنّه لا يملكُ الحقَّ في أنْ يلهو بكلماتِه لنفسِه كما لا يستَطيعُ أنْ يُعيدَ تشكيلَ كلماتِ الآخرَ كما هيَ. إنَّ قدرَهُ مفطورٌ على الظُّلم، خاصةً وأنّه كلَّما تعمَّقتْ أُلفَتُهُ باللِّسانِ الأجنبيِّ، كلَّما زادَ مُكوثُه فيه، وبالتالي تُصبحُ فرصتُه ضئيلةً في أن يجدَ ما يُسعِفُه على عُبورِ الحدودِ مرةً ثانيةً والعودةِ إلى لسانِه الذي انطلقَ منه. مَنْ ذا الذي لا يحلُم، وهو يُترجِمُ، بأنْ يضعَ حدًّا لهذا المكوثِ من خلالِ الحلِّ الوَحيدِ المَقبولِ، أي إعادةُ إنتاجِ النصِّ الأصليِّ كما هوَ؟ (إنّ الطبعاتِ مُزدوجةَ اللِّسانِ تُحقِّقُ شيئًا ما من هذا الحلُمِ).

ثمّةَ تعبيرٌ يجعلني أرى التُّرجمُانَ مُغترًّا بنفسه أكثر مما هو غافلٌ عن حدودِه، وهو قولُه بـ”ترجمة نهائية”. ورغمَ أنَّه يحدُثُ لكاتبٍ ما أن يضعَ تحتَ عنوانِ أحدِ كُتبهِ عبارةَ “نصّ نهائي”، إلا أنَّه لا يعني بذلك أنّ كتابَهُ هذا خالٍ من جميعِ أشكالِ الهَنَّات، وإنما يعني أنّه قرَّر ألا يُضيفَ عليه أيّة تنقيحاتٍ أو تهذيباتٍ (retouches)، بيدَ أنّ المُشكلةَ هنا هي أنّ الترجمةَ، منذ البَدءِ، ليست سوى تنقيحٍ وتهذيبٍ (retouche). وباعتبارها لاحقةً ومُشتغلةً على نصٍّ مُنتَجٍ مسبقًا، فهي تجهلُ ذلكَ الزمنَ الذي كانتْ تبحثُ فيه الكلماتُ عن بعضِها البعض، قادرةً أحيانًا على أن تلتقي لتقولَ و”تلمسَ”(toucher)(8) ذلك الذي لا يكمُن في الكلماتِ، ذلك الذي هو تحتَ الكلماتِ؛ أمّا التُّرجُمانُ، انطلاقًا من وضعيته الخاصّة، فهو لا يستطيعُ أنْ يُشاركَ في هذه الحركةِ المُشكِّلةِ للكتابةِ؛ إنّه لا يستطيعُ سوى أنْ يضعَ كلماتٍ مكانَ أخرى، كلمات لا تنتمي إلى لسانٍ آخرَ وفقط، بل لها اتساقٌ مُغايرٌ وتشكيلٌ ماديٌّ مُبايِنٌ، لها صدى مختلفٌ كليًا ومعنى مُتمايِزٌ خفيٌّ قد لا يَفلحُ القائِلُ في استحضاره أو التنبُّه إليه، لكنّ الكلمةَ تظلُّ حاملةً لهُ ومُذكِّرةً به، وهكذا تَأتي الكلماتُ لكي تَرسم مسارًا فكريًا لا نستطيعُ إلا أنْ نُخمِّنه. إنّ الكاتبَ يُفكِّرُ داخلَ لسانِه، أي داخلَ حقلٍ مُتوتِّرٍ، لكن ليسَ هذا هو ما أريدُ أنْ أَقولَه، وإنما أريدُ أن أقولَ إنّه لا توجدُ في هذا الحقلِ أيَّة فجوة، وهذا على عكس التُّرجُمانِ الذي يُقيمُ في هذه الفجوةِ بالضَّبط، ولكي يخرُج منها، فهو سيُجرّ، من جانبِ الفكرِ، ضدَّ التيّارِ مُطالبًا ومُسائلًا: “ماذا أرادَ الكاتبُ أنْ يقولَ هنا؟”. وبما أنّه يلزَمُه أن يُجيبَ عن هذا السؤالِ، فها أنتَ تراهُ مُساقًا، على الرّغم منه، نحو كتابة تعاليقَ وشروحاتٍ لن يَعترفَ بها أحدٌ؛ أو تراهُ مُرجِعًا إياهُ إلى ما تمّ التلفُّظ به رغمَ غموضِه وإِلغازِه. وثمّةَ هنا خيارٌ مقيتٌ يجهلُه الكاتبُ، أيْ خيار “الروحِ أو الحرفِ”، في حين أنَّ التُّرجُمانَ لا يعملُ إلا تحتَ سطوته، فلا يستطيعُ أنْ ينفلتَ من وضعهِ هذا الذي يُشبه وضعَ ناسخِ أقوالٍ كفَّ عن محاولةِ الوصولِ، ولو عبر وساطةِ وكيلٍ ما، إلى مكانِ موضوعِ أحدِ الأقوال، وهو مكانٌ يظلُّ في جميع الأحوالِ مُحاطًا بهالةٍ منَ الشكّ.

يَترصَّدُ الوَسْواسُ كلَّ كتابةٍ، لكنّه يكتفي بمجرّد الترصُّد، أمّا التَّرجمةُ فلا تتركُ صاحبَها دونَ أنْ تُحيطَه بالوساوسِ من كلّ جهةٍ. فمثلًا، على الرَّغم من معرفتي، وأنا أُترجِمُ، بأنّ الكلمةَ الأكثرَ بساطةً، وخاصةً الأكثرَ بساطةً، لا يوجدُ لها مُقابلٌ، وذلك لأنَّها ليستْ قطعةً نقديةً يُمكن تحويلُها؛ على الرَّغم من معرفتي بأنّ Phantasie ليست هي fantasme، وأن Trieb ليست هي pulsion، وأنّ Wunsch ليست هي désir أو voeu أو souhait، وأنّ Dichter ليست هي poète، بل وأنّ Brot أو bread ليست هي pain؛ على الرَّغم من هذا، فإنَّني أظلُّ مَذهولًا باستحالةِ الكلمةِ السَّديدةِ. يُمكنني أن أجرِّبَ هذا الأسَى، وأنا أكتبُ، إلى حدّ الشَّللِ، لكنّ الدافعَ نحوه لا يكونُ هو نفسُه، فالكاتبُ، وليس الشاعرُ وحده، هو الإنسانُ الذي يُسمّي (أن يكون مُستحقّا لهذه القدرة أو لا، فهذا شأنٌ آخر). إنّ “مَرجِعهُ” يظلُّ هو الشيءُ (chose)، إنّه طفلُ اللُّغةِ، وهذا بمعنى مُزدوجٍ وباعثٍ على المُفارقَةِ، أي أنّ اللُّغةَ سابقةٌ عليه في الوقتِ نفسهِ الذي يلزَمُه أنْ يختَرعَها. في الكاتبِ يجتمعُ الطفلُ (infans) والنسَّاخُ (scriptor)، يُحرِّكُه في ذلكَ استيهامُ قولٍ أو لمسُ شيءٍ ما “للمرةِ الأولى”. تعني “الكلمةُ السديدةُ”، أساسًا، أنها ستكونُ سديدةً بالنسبة إليه على نحوٍ جوّانيٍّ في مطابقةٍ مع شيءٍ لا يعرفُ ما هو، وإذا سألناهُ أنْ يُبِينَ، فإنّه سيقولُ: إنّها مُطابِقةٌ لهذا الذي أفكِّرُ فيه أو هذا الذي أُدركُه، مُطابقةٌ لذِكرايَ أو لما أحلُم به، أو ربّما مطابقةٌ للجملةِ أو لإيقاعِ المجموعِ، وكلّ هذا سيقولُه دونَ أن يكونَ مُنخَدعًا بإجابته القهريةِ هذه. وفي واقعِ الأمرِ، فإنَّ ما يستحثُّ رغبةَ الكاتبَ في أن يَكتُبَ، هو ذلك الوهمُ الذي ينتابُه بأنّ الشيءَ يُمكن أن يَكتملَ بأن يأتي بأكمَله لا لكي يُقدِّم نفسَه وفقط، بل لكي يُحضِرَ نفسَه في كلماتِه وأن يَسكُنَها. أنْ يَسكُن الشيءُ الكلمةَ هو ذا الوهمُ الذي يَجعلُ الواحدَ يرغبُ في الكتابةِ.

بالنسبةِ للكاتبِ، فإنّه لا وجودَ في الأُفقِ لانفصامٍ بين كلماتِه والأشياء، وليس في حاضرِه انفصامٌ بين اللُّغةِ ولسانِها، فهذا يُمكنُه أن يقولَ كلَّ شيءٍ، وقدُراتُه تظلُّ غير محدودةٍ مهما كانَ مُعجمُه مُختزَلًا، ومهما كانت قواعدُه النّحويةُ صارمةً، وإذا لم يفلَح الكاتبُ في أنْ يظلَّ مُقتنعًا بهذا الأمر، فإنَّه سيتوقَّف لا محالةَ عن الكتابةِ. بيدَ أنّه بقدرِ ما يَكتُب بقدرِ ما يعرفُ مدى عَجزِهِ أمامَ اللِّسان، لهذا تجدُه، مثلَ العاشقِ القلقِ الذي انفلتَ منه معشوُقه، يتَّهمُ نفسَه ويُؤنِّبُها لكونها لم تعرف كيف “تجدُ الكلمات التي…” (les mots qui…)، وهو ما يدلُّ على أنّها موجودةٌ في كنزِ اللِّسانِ سلفًا؛ كما تجدُه يلومُ نفسَه ألفَ لومٍ، يلومُ نفسَه على أنَّه كان، في كتابته، فضفاضًا أو تجريديًا، فصيحًا أو مُصطنِعًا، واضحًا جدًا أو غامضًا جدًا؛ بل ويُمكنه أن يشعُر بالتصاغُرِ والهَوانِ من خلالِ تعرُّفه في هذا الذي يعتقدُ أنّه صوتُه الخاصُّ، رنين أصواتٍ أخرى معجبٍ بها. يُمكنه أن يفعلَ كلّ هذا، لكنّه لن يلومُ أو يُعاتبَ لسانَه مهما كانَ الحالُ، إلا إذا استَثنيْنا لحظاتِ الإدراكِ المريرِ والأليمِ لمدى عجزِه الخاصِّ.

أمّا بالنسبة للتَّرجمة، فالتجربةُ معكوسةٌ، إذ فورَ ما يُصبحُ التُّرجُمانُ داخل اللِّسانِ الأجنبيِّ، فإنّه ما يلبثُ أن يجدَهُ دومًا أكثرَ “ثراءً” وأكثرَ “تدرّجا في البيان” وأكثرَ “تصويرًا” وأكثرَ “موسيقيةً” من لسانِه، فيشعُر داخلَه بعمقٍ في المعنى فقدَهُ لسانُه، ويغدو هذا الأخيرُ بالنسبة إليه مجرّدَ هيكلٍ عظميٍّ لا لحمَ ولا دمَ فيه عندما ينظُر إليه في مرآةِ ذلكَ الذي أتت اللُّغةُ لتتجسَّد فيه. من هنا يُمكن استحضارُ الفكرةِ التي عبّر عنها بِرمان بحذرٍ في أحد منعطفات كتابه، أي الفكرةَ التي تقولُ إنّ “مُحرِّكَ الدّافعِ التُّرجُمانيِّ” يُمكن أن يكون بالضبطِ هو كرهُ اللِّسانِ الأمِّ. هل يجبُ أن نجعلَ مِن “الفصامِيِّ” (انظر وُلفسُن)(9)، عوضًا عن القدّيس جيروم (انظر لَربُو)(10)، شيخَ (saint patron) التَّراجِمة؟

ثمّةَ نظريتانِ وحدهُما من باستطاعَتهما أن يُخرجا التُّرجُمانَ من وجَعهِ هذا: الأولى تجعلُ ألسنتَنا، في تنوُّعِها وانتشارِها وصيرُورتِها، مُشتَّقةً من لسانٍ واحدٍ مُشتركٍ وسليلةً له؛ والثانيةُ تُمثِّلُ للأَلسُنِ بشفراتٍ معقُّدةٍ من العلامات؛ أيْ إن لدينا، من جهةٍ، إيمانًا قديمًا بوجودِ لسانٍ أصليٍّ، مقدّس أكثر مما هو كونيّ، حيث تقومُ الألسنُ الحالية منه مقامَ لهجاتٍ دُنيويةٍ؛ ومن جهةٍ أخرى، لدينا الاحتفالُ الحديث (أو ربّما “ما بعد الحديث”؟) بكلّ ما هو معلوماتيٌّ. إنّ معالجة الأساسِ الذي تستندُ عليه هذه التصوُّرات، بين تلك التي تُمجِّد اللُّغةَ وتلك التي تحطُّ منها، تتركُ التُّرجُمانَ غير مبالٍ بها لأنَّ عملَه وآلامَه يأتونَ ليُناقِضوها، فالمُطلق، بالنسبةِ إليه، هو “اللَّهجة”، ليس فقط ذلك اللِّسانَ المحلّيَّ الذي يبدو له غير قابلٍ للاختزالِ في لسانٍ محليٍّ آخر، بل أيضًا لسان كلّ كاتبٍ من خلالِ استعماله الخاصّ له. ويُمكن للفكرةِ التي تُعظِّمُ من شأنِ “التقلُّبِ اللاَّنهائيّ” للألسُن أن تغويَ الواحدَ، ما عدا ذلك الذي يُخلص نفسَه، إلى حدّ الدُّوار، لإقامة التمييزِ والفارقِ بين لسانٍ وآخر كما داخلَ اللِّسانِ نفسِه، هذا الفائض في المعنى الذي يُمكن أن يُضفيهِ عملٌ (œuvre) ما على الأسماء المُشتركة، كما لو أنه، مثلما هو الحالُ مع حُمقِ التُّرجُمان، لا وجودَ إلا لأسماءِ العَلَم…

هل التُّرجُمانُ هو مجرّد نافذةٍ لا مَهَمَّة له سوى تركِ النُّورِ يَعبُر؟ هل هو مجرَّد رسولٍ يسكُن البينَ بين (go between)، مجرَّد ناقلٍ للرّسالةِ دونَ أن يعرفَ ربَّما حتى مَقاصدَ المُرسِلِ وانتظاراتِ المُستَقبلِ؟ إنّ هذه الصورَ التي نجدُها على أشكالٍ شتّى، كثيرًا ما أصبحَت تفرضُ نفسَها وتُلقي بظلالِها، إلى درجةِ أنّ التَّراجمةَ أنفسُهم أصبحوا يُكرِّرونَها مُتفاخِرينَ بتواضُعِهم ومُعارضِينَ الذَّنبَ الأبديَّ للخيانةِ بمثالِهمُ في الأمانةِ. هذا جدلٌ مملٌّ لكن لا بدَّ منه، فعندما كنتُ أشتغلُ مع التَّراجمة، في وضعيةِ “المُشرفِ” المُريحة هنا كما في أيّ مكانٍ آخر، كنتُ كثيرًا ما أسمعُ هذا الردَّ: ’’لقد جعلتَني ألتزمُ بتتَبُّع النصّ كلمةً كلمةً، وها أنتَ الآنَ تحكُم على ترجمتي بأنّها مُفرطةٌ في حرفيّتها لكوني أتوخَّى الدّقةَ‘‘؛ أو أسمعُ الردّ المقابلَ له: ’’لقد شجَّعتَني على أنْ أركبَ المخَاطرَ، والآنَ تلومُني على أنّني قمتُ بتأويلاتٍ لما أُترجِمه بحكُم أنّني ابتغيتُ السلاسَةَ‘‘. إنّ هذا لصحيحٌ تمامًا، ممّا يجعلنا نستَفهمُ: كيفَ يُمكنُ أن ننفلتَ من هذا التناقُض والتنازُع اللذين يجعلانِ مهنةَ الترجمةِ مُستحيلةً؟ أنْ نختارَ لسانَ الانطلاقِ، فهذا يعني، تقريبًا، أننا نزدري أو نستهينُ بلسانِ الوصولِ؛ أما أنْ نُفضِّلَ هذا الأخيرَ فيعني أنّنا قد ضحَّينا بالأوَّلِ. إلا أنّنا نسمعُ صوتَ التُّرجُمانِ يردِّدُ: إنَّني لا أسكنُ في هذه ولا في تلك، إنّني أسكنُ بينهما بالضرورةِ، أحتلُّ منزلةَ البينِ بين.

رغمَ أنّ هذا الاستدلالَ لازمٌ، فإنّني لا أريدُ أن أنسبَه إلى نفسي لأنّ نتائجَه غالبًا ما تكونُ مُرعبةً للقارئ الذي هو أنا. ما الذي يُنتِجُ فعلًا هذا البينَ بين المهنيَّ، هذه الإقامة بين لُغَتين؟ إنَّ لسانًا ثالثًا هو الذي يَفعلُ هذا، ذلك اللِّسانُ الذي لا يتكلَّمُه ولا يفهمُه أيُّ أحدٍ، وهو ما تقدِّمُ لنا عينةً عنه “التَّرجماتُ الفوريةُ” التي نُصادفُها في المؤتمرات. لهذا فأن نجدَ “خطأ في المعنى” أو حتى “معنى مُناقضًا” في ترجمةٍ ما، فهذا ليس من الكبائرِ، لكن أن نقرأَ نصًّا فنقولَ: إنّنا نشمُّ رائحةَ التَّرجمة، فالأمرُ هنا يُصبحُ مرفوضًا كلّيًا. أما الدَّعوةُ النبيلةُ إلى “تلاقُح الثقافات” و”تمازُج اللُّغاتِ” فلا تُغيِّر من الأمرِ شيئًا، لأنَّ روائح التَّرجمةِ مثلها مثلَ روائِح المَطبَخ، تُفقِدُ الشَّهيةَ وتَسلبُ الطّعامَ مذاقَه.

ما معنى أنْ نُترجِمَ إذن؟ معناهُ أن نُهاجِرَ، لكن أنْ نُهاجرَ داخِلَ لِسانِنا، أن نعيشَ فيهِ تجربةَ المنفى من جديدٍ، أن نرفُضَ الوَهمَ ونُقاوِمَه، وهمنا نحنُ، وهمنا بأنّنا مالكونَ للِّسانِ وأسيادٌ عليه، وهمنا بأنّنا يُمكن أن نستعملَه تبعًا لذوقنا كما لو كان مجرَّد شيءٍ ننتفعُ به. إنّ ما يلزمُنا هو أن نجتازَ هذه المحنةَ، محنة أن نتعلَّم لغةً نعرفُها مسبقًا، أن نتعلَّم لغتَنا، وأن نُعطي لأنفسنا، في الوقتِ نفسه، فرصةً للتخلّي عن هذه المعرفةِ المزعومةِ وعن هذا الاستعمال، عن هذه التجارة الهادئة التي تجعلُنا مُطمَئنّين.

أنْ نُتَرجِم (أن ننْقُل ونُحوِّل)، فهذا لا يعني أن ننتَقلَ من لسانٍ إلى آخر بقدر ما يعني أن ننتَقلَ داخل لسانِنا نفسِه، وأنْ نسمعَ مُجدَّدًا صوتَ ذلكَ الغريبِ/ الأجنبيِّ في اللُّغة. أنْ نُهاجر، فهذا يعني، في نهايةِ المَطافِ، أن نُمكِّن الكلماتِ من أن تُهاجِرَ.

إنَّ جميعَ اللُّغاتِ أجنبيةٌ، جميعها تُحلِّقُ من عالمٍ إلى آخرَ.

الهوامش

العنوانُ الأصليُّ للمقالة هو: «Encore un métier impossible»، وهي منشورةٌ ضمن مجموعِ كتابِ:

Jean-Bertrand Pontalis, Perdre de vue. (Paris : Gallimard, 1988), 255-262.

المهنةُ المقصودةُ هنا، في عنوان المقالة، هي مهنةُ التُّرجُمانِ، لكنّ النصّ لا يُصدرُ حكمًا في الاستحالةِ، وإلّا لما كان هناكَ داعٍ لكتابته، وإنما هو يُفكّر في معنى هذه «الاستحالة» على نحوٍ تغدو معه هي المرآةُ التي يجبُ أن يجعَل عليها التُّرجُمان الحقيقيُّ بصرَه وهو يقومُ بمهمَّته هذه، ومن أجل هذا جعلنا العنوانَ، بعد تغييره، جملةً استفهاميةً مُستلهمينَ بذلكَ عُنوانَ إحدى دراساتِ محمَّد مُوهُوب في التّرجمة، وهي: «الجاحظُ واستحالةُ التَّرجمةِ؟!»، المنشورة بالفرنسيةِ أوّلًا، ثمّ بالعربيةِ في كتابه تُرجُمانُ الفلسَفَةِ ثانيًا. راجع: محمّد موهوب، تُرجمان الفلسفة. (مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية، 2011)، 67-82.

(1924-2013): من أهمّ المشتغلين بالتحليل النفسيّ بفرنسا وأحدُ معالمه الأساسية، لكنه، قبل ذلك، كان تلميذًا لسارتر بالمرحلة الثانوية ودرس الفلسفة وحصل فيها على دبلوم الدراسات العليا بعدما أعدَّ رسالةً عن سبينوزا سنة 1945، ثمّ بدأ في الاشتغال مع جاك لاكان في بداية الخمسينيات. تجدر الإشارةُ إلى أنّ جميع الهوامش هي من وضعِ المُترجم.

أشكُرُ صديقي السَّعيد السخِيري وأستاذي عبد الإله دعَّال لما أبدياه من ملاحظاتٍ بصدد التَّرجمة.

أضفنا هنا كلمةَ «النفسيّ» لما بدا لنا أنّ التحليلَ النفسيَّ هو المقصودُ بالضبط هنا بحُكم تخصُّصِ بونتاليس.

يقصد كتاب أنطوان برمان: محنةُ الغَريبِ: الثقافةُ والتَّرجمةُ في ألمانيا الرومانتيكيةِ من خلال هِردِر وغوته وشليغِل ونوفاليس وهومبولت وشلايرماخر وهولدرلين.

Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger : Culture et traduction dans l’Allemagne romantique. Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin. (Paris : Gallimard, 1984).

بما أنّ النصَّ يُميِّزُ بين langue وlangage، وغالبًا ما فعلَ ذلك سيرًا على التمييز الشهير الذي أوقَف عليه دو سوسير، فإنّنا اخترنا أن نستعمل كلمةَ «اللِّسان» لترجمة الأولى، وكلمة «اللُّغة» لترجمة الثانية مُتابعين في ذلك ما اقترحَه مصطفى غلفان في هذا الصدد؛ حيثُ تُفيد «اللُّغة»، عمومًا، تلك الكلمة التي تُميّز الإنسان في بعده الفرديِّ عن غيره من الحيوانات والتي لا يُمكن تقعيدُها أو ضبطُها، على عكس «اللِّسان» الذي هو جزءٌ من اللغة لكنه ذو بعدٍ جماعيٍ، ويُمكن التقعيدُ له وتنظيمُه وضبطُه في مختلف مستوياته الصوتية والصرفية والنحوية. وهو ما يعني أنّه إذا كانت «اللغة» ملكةً أو قدرةً أو استعدادًا بيولوجيا تكوينيًا في الإنسان، فإنّ «اللسان» شيءٌ مُكتسبٌ ولاحقٌ عليه.

راجع مثلا: مصطفى غلفان، في اللسانيات العامّة. (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2010)، 215-218.

مبدأ طبيّ يعني: عليكَ، أوّلًا وقبل كلّ شيءٍ، ألا تُسبِّبَ جُرحًا أو أذى للمريض.

ثمةَ لعبٌ هنا على لفظِ toucher الذي يُفيد اللّمس ولفظ retoucher الذي يُفيدُ، حرفيًا، إعادةَ اللّمس، أي أنّه إذا كانت الكتابةُ لمسًا، فإنّ الترجمة هي، بدايةً، إعادةُ لمسٍ أو محاولةُ إعادةِ لمسِ ما لمستهُ الكلماتُ الأصليّةُ أوّل مرةٍ، وإعادة اللّمس هذه دائمًا ما تكون تهذيبًا وتنقيحًا، صيانةً وإصلاحًا.

أي لويس وُلفسون (Louis Wolfson) الكاتب الأمريكيّ الذي كان يكتُب بالفرنسية. تَمَّ تشخيصُه بالشيزوفرينيا منذ طفولته، وكان لا يستطيع أن يقرأ أو يسمع شيئًا ما بلغته الأمّ (الإنجليزية). هو صاحبُ كتابِ: Le Schizo et les langues الذي قدَّم له جيل دولوز ونُشر في دار غاليمار.

أي فاليري لَربو (Valery Larbaud)، كاتبٌ فرنسيٌّ، وهو الذي قدَّم جيمس جويس وصمويل بتلر إلى الفرنسيين.