عبده منصور المحمودي

كاتب وأكاديمي يمني

تُعدّ التجربة السردية في روايات الكاتبة نادية الكوكباني، واحدةً من أهم التجارب الروائية في اليمن، التي عملت على تسريد كثيرٍ من مسارات الصراع السياسي، وما يتعلق بها من تداعيات، أفضت -في كثيرٍ منها- إلى حروبٍ دامية.

ويبدو الاشتغال السردي على سياقات الصراع والحروب المتناسلة منه -في هذه التجربة الروائية- ذا محورية تأسيسية، اعتنت بمركزيات الصراع في القرن العشرين، امتدادًا إلى مطالع القرن الواحد والعشرين. إذ تتابع تسريد مسارات الصراع بتتابع أحداثه المفصلية، التي ستقف هذه المقاربة النقدية على تحليل ما يتعلق منها بمسارات الصراع في: أحداث يناير 1986، وصيف 1994، وحروب شمال الشمال.

أولًا- تسريد أحداث يناير 86

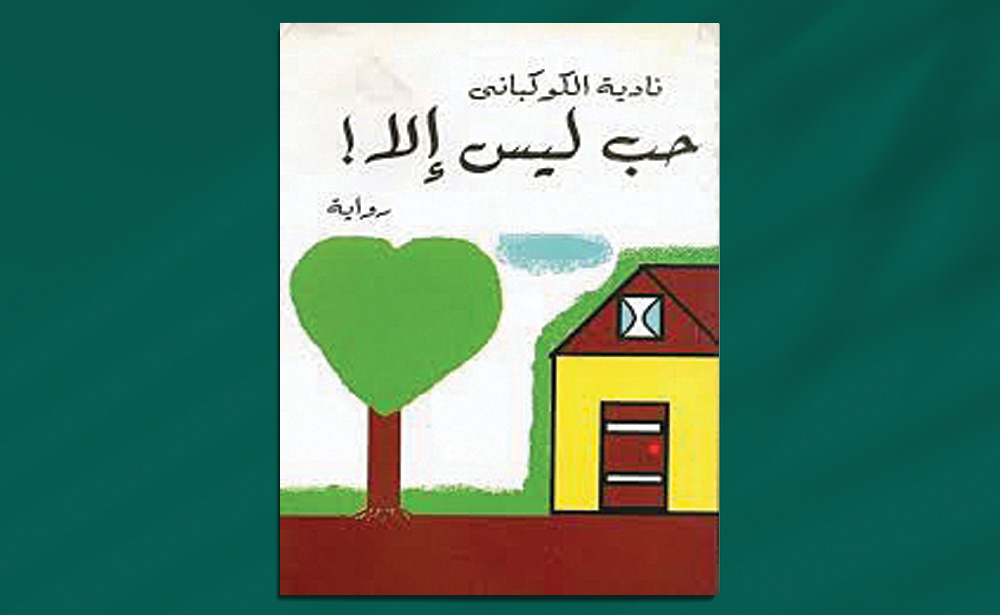

تعاطت مساحاتٌ من التجربة السردية في روايات نادية الكوكباني مع الصراعات الدموية التي احتدمت في مدينة عدن في الثالث عشر من يناير 1986. من ذلك، ما تجلّى منها في رواية «حبّ ليس إلّا»، ضمن السياق السردي المتعاطي مع علاقة الحب، التي نشأت بين الشخصية الرئيسة في الرواية «فرح»، وأستاذها «هشام». ابن عدن الذي غادرها -بعد تلك الأحداث- إلى مدينة صنعاء، فعمل في جامعتها، وفيها عاش مع طالبته «فرح» تلك العلاقة العاطفية الاستثنائية، التي لم تعتد عليها الثقافة السائدة في مجتمعها.

[1]: الأحداث في سياق الذكرى

بدأ تسريد خيوطٍ من تلك الأحداث، في حديث داخلي، تحدثت فيه «فرح» إلى نفسها، عن ذكرى علاقتها مع «هشام»؛ إذ استدعتْ منها تجلياتٍ من مشاعر سعادتها فيها، كما استدعت بعضًا من محطات حياته، التي سبق أن عرفتْها منه، كحياته في مدينته عدن، ودراسته فيها، ثم سفره منها إلى ألمانيا للتعليم الجامعي، وعودته للعمل في جامعة عدن، ثم مغادرته إلى صنعاء عقب أحداث يناير المأساوية.

وبعد تسريد سلسلةٍ من الأحداث -التي توالت في حياة «فرح»- تطل أحداث ذاك الصراع من زاوية الذكرى نفسها، في ذهن «فرح» بعد أن تجاوزت تداعيات الحادث المروري، الذي كانت فيه مع زوجها «سامي»، في طريقهما إلى مدينة عدن، فهناك أُسعفا إلى أحد مشافي المدينة، وتوفي «سامي»، بينما شُفيت «فرح» من إصابتها، ثم بعدها بأيام غادرت عدن مسافرة إلى صنعاء.

كانت تلك الذكرى العاطفية ملاذ «فرح» في محنتها، كما كانت رفيقتها لحظة مغادرتها مدينة عدن، إذ استحضرتْ حال «هشام»، وهو يغادر مدينة «عدن» مثلها، على اختلاف تفاصيل التجربة عند كلٍّ منهما: «هربتُ من كل ذلك إلى هشام، إلى استحضار طيف هشام، إلى التمتع بذكرياتي مع هشام. وصلني إحساسه وشعوره وهو يعبر الطريق إلى صنعاء عندما قرر مغادرة عدن بعد أحداث يناير الدامية في 1986»1.

[2]: الأحداث في رسالة «الحبيب»

ضمن التسريد المحوري للأحداث الخاصة بحياة الشخصية الرئيسة، يُلقي السياق السردي الضوء على أحداث يناير، فيقدمها بصورة أوضح في رسالة «هشام» إلى حبيبته، إذ تتداعى هذه الصورة في مدار الذكرى، التي تستدعيها «فرح»، فتستدعي ضمنها ما ورد في رسالة «هشام» من إشارةٍ إلى «مأساة يناير» وتداعياتها المرعبة، في صيغة خطابٍ وجّههُ إليها، متحدثًا فيه عن مغادرته عدن؛ بسبب عدم استطاعته البقاء فيها بعد تلك الكارثة، التي صعُب عليه وصفُها لحبيبته، حتى وقد وردت على لسانه، في صيغٍ من تساؤلات خطابه إليها: «هل أحدثك عن انتفاخ الجثث التي كانت ملقاة في الشوارع، [من] دون ذنب اقترفته في الدنيا، لتحرم أيضًا من مواراتها للثرى وهي جثث هامدة، وقد تحولت إلى وجبات دسمة لكلاب الشوارع! هل أحدثك عن الأطفال الذين سكنوا المدارس والمساجد عوضًا عن منازلهم بحثًا عن الأمان! هل أحدثك عن الآباء وهم في حيرة من أمرهم في البقاء مع أهلهم لحمايتهم أم الخروج بحثًا عمّا يسدون به رمقهم ويروون به ظمأهم …!2».

وتُكَثِّفُ سرديةُ العمل من إضاءة تلك الأحداث، على لسان «هشام»، الذي وصل القاهرة عضوًا مشاركًا في لجنة المناقشة والحكم على أطروحة «فرح». فبعد انتهاء المناقشة، وقفت «فرح» على ما وصل إليها -وهي في غرفة استراحتها في الفندق- من إشارةِ هشام إلى رسالته القديمة ومضمونها، مؤكّدًا ما فيها، مع تعريجه على ما أسفرت عنه تلك الأحداث من انكشافٍ لمعطياتٍ قاتلة للأحلام: «أخبرتُك في رسالة مطولة عن هروبي من عدن بعد أشهر من أحداث يناير في 1986، وأخبرتك عن شعوري بالألم الفظيع لما حدث لعدن، وأهلها من جراء تلك الحرب التي فضحت كل شيء، الغدر، التآمر، القبلية، المناطقية! أثار كل ذلك غثياني، وقضى على كل أحلامي السابقة في مجتمع مدني تقدمي3».

جاء هذا التعريج -التوضيحي الشارح لتداعيات أحداث يناير- نسقًا تفسيريًّا لمواقف الحبيب العاطفية، التي كان لتلك الأحداث دورٌ جوهريٌّ في صياغتها، بما فيها من آثارٍ قاسية على الحبيبة «فرح». كما كان لها الدور الجوهريّ نفسه، في الوصول بالعلاقة بينهما إلى طريقٍ مسدود، وقطيعةٍ حتمية.

لقد تخلل تسريدُ أحداث يناير الدامية سياقاتِ الرواية، وسياق الذكرى منها بوجه خاص، فتوالى الكشف عن صورٍ من المأساة رويدًا رويدًا، في مواضع متفرقة؛ إذ تميز كل موضع بإضاءة جديدة مضافة إلى هذا النسق السردي. وبذلك، أسهمت آلية الكشف -هذه- في تشكيل سمة التشويق، التي تمثّل واحدة من أهم التقنيات السردية، في التجربة الروائية لدى الكاتبة.

ثانيًا – حرب صيف 94

ضمن السياقات الرئيسة -في روايات نادية الكوكباني- ورد تسريدٌ لأحداثٍ متعلقةٍ بالحرب الأهلية في اليمن، التي اندلعت في صيف 1994، بعد سنوات أربع، من إعلان الوحدة بين الشطرين، في الثاني والعشرين من مايو 1990.

[1]: ساعة الصفر والمأساة الواحدة

سردتْ رواية «حب ليس إلّا»، بعضًا من صور تلك الحرب، لا سيما في إضاءتها لبعضٍ من تداعيات أيّامها الأولى، التي صادفت تواجد شخصية الرواية «فرح»، في عدن، إثر تعرضها لذاك الحادث المروري بمعية زوجها «سامي»، حينما تحولت رحلتهما الترفيهية إلى مأساة، فارق فيها «سامي» الحياة، وانكسرت رجل «فرح».

في ساعة الصفر -أو قل في اللحظة الأولى التي انفجرت فيها الحرب- كانت «فرح» تتلقى العلاج في أحد مشافي عدن، التي كانت قد تعرفت فيها إلى امرأة تتلقى العلاج. اسمها «أم زياد»، والتي قبلت «فرح» -بعد أن تعافت- دعوتها لها للإقامة معها، في منزلها في حي «الشيخ عثمان»، حتى تستقر الأمور.

تحدثت «فرح» -وهي في منزل تلك المرأة العدنية التي استضافتها- عن بعضٍ من ملامح ذاك الصراع الدموي، الذي اتّحدتْ فيه المأساةُ شمالًا وجنوبًا: «بعد سماع أخبار انفجار الصاروخ الشهير بقوته وبعدد ضحاياه في منطقة قاع العلفي بصنعاء، جن جنوني، لقرب هذه المنطقة من منزل أهلي، زاد في إضرامِ نارِ فتيلِ القلقِ والهلع عدمُ ردهم على التليفون منذ منتصف مايو، منذ أيام محاولاتي اليائسة في المستشفى لطمأنتهم قبل وفاة سامي. تلا ذلك انفجار مماثل وإن كان أخف وطأة في عدد الضحايا في منطقة الشيخ عثمان. يا إلهي تحديدًا الشارع التالي لعمارة الخالة أم زياد»4.

[2]: انتهازية المنتصر

تعاطت رواية «عقيلات» -ضمن سياقاتها السردية- مع انتهازية المنتصر في تلك الحرب؛ فأبُ الشخصية الرئيسة «روضة»، يُعدُّ «أحد المستفيدين من قيام الوحدة بشكل كبير في حصوله على قطعة أرض في موقع مميز [في مدينة عدن] باعتباره قياديًّا ثوريًّا عظيمًا»5.

ومن خلال إلقائها الضوء على أبِ شخصيتها، قدّمت الرواية صورةً سرديةً، لتلك الانتهازية، التي تمحورت في «نهب الأراضي» في عدن، وتوزيعها على منظومة السلطة، التي تمادت في التعسف والظلم، حتى انفجرت الأوضاع، وتوالت الاحتجاجات والمظاهرات. وهو ما استدعى سفر أبِ «روضة» -ومثله غيره من المُلّاك الجدد- إلى عدن؛ لتسوية ما استجد من إشكالياتٍ، و»الانتهاء من مشاكل الأراضي كلها وعقود ملكيتها خاصة بعد انتشار المظاهرات الأخيرة في عدن وغضب الناس مما حدث من نهب للأراضي [من] دون وجه حق، وترديد بعضهم لشعارات معادية للوحدة ومطالبة بالتشطير من جديد»6.

سافرت بمعيته زوجته أم «روضة»، فاستشرفت المدى الذي تسير إليه المُعطيات، لا سيما بعد سقوط عددٍ من الضحايا إثر استخدام السلطة للعنف في قمع المظاهرات. انتهى من إجراءاته وعاد وإيّاها إلى صنعاء، كانت عند عودتهما «مستاءة من الوضع في عدن وفي الضالع وفي يافع، ومستاءة من الشعارات التي تم ترديدها بالعودة للتشطير حفاظًا على حقوقهم التي نُهبت، ومستاءة من سوء الفهم الذي تسبب في مقتل مدنيين وعسكريين ليس لهم ذنب غير أنهم خرجوا للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم السلمية»7.

أشارت «روضة»، إلى تفهُّمها لما أقدم عليه المظلومون من اعتداءات على منزل أبيها ومنازل أمثاله: «لديهم حق الذين رموا على منزلك ومنازل البعض من الانتهازيين بعض القنابل وتفجيرها وإحراق بعضها، لديهم حق وقد شعروا بنهب برهم وبحرهم، ففي حين يكتفي هؤلاء بالجلوس أمام البحر في عالم من الصفاء والنقاء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء طيلة بقائهم في مدينتهم الجميلة، جئتم أنتم وعثتم في أرضها نهبًا وحرمتم أهلها الطيبين حتى من البقاء في تلك الأماكن التي أكلتْها مبانيكم وأسواركم العالية التي تخفي هلعكم وخوفكم وجشعكم!”8.

وفي ذلك، قدمت الرواية، على لسان شخصيتها «روضة» -ابنة الانتهازي- سرديةً تشخيصيةً، لتصاعد ردود الفعل الشعبي على سلوكيات المنظومة الانتهازية. كما قدمت -في السياق نفسه- الموقف الاجتماعي المحايد من تلك السلوكيات، ومما يترتب عليها من تداعياتٍ مؤسفة.

[3]: احتفالٌ استفزازي

تضمّنت رواية «صنعائي»، إشاراتٍ سردية إلى هذه الحرب، ضمن سياقاتها ومضامينها الرئيسة، التي احتفت بتفاصيل مدينة «صنعاء القديمة»، وشبكة علاقات هذه المدينة مع معركة «حصار السبعين»، التي انتهت بالقضاء على القوى المدنية.

وقد مثّل هذا النسق السردي الرئيس في الرواية -نسق القضاء على القوى المدينة- تجانُسًا مع النسق السردي الثانوي المتعاطي مع حرب صيف 94، فيما يندرج فيه من سلوكيات الطرف المنتصر، الذي انطوت الحرب لديه على اتجاهين: الأول اتّجاه ادّعائي بَرَّرَ من خلاله الحرب؛ بوصفها دفاعًا عن الوحدة. والثاني اتّجاه رجعيٌّ، استهدف به النيل من القوى المدنية.

وضِمن التداعي مع تجليات هذه الحرب في هذه الرواية، يَلْفِتُ انتباه شخصيتها الرئيسة «صبحية»، موقفٌ في صنعاء، لاحظت فيه إجراءات أمنية مفاجئة، لم يكن وراءها سوى احتفال السلطة بيوم الانتصار في حرب صيف 94.

وفي سياق تسريد هذا الموقف، تجلّت الرؤية السردية، التي تختلف مع المحتفلين في ماهية نصرهم؛ إذ لا تجد فيه ما يستدعي الاحتفاء بتاريخه القاتم 7 يوليو.

وقد نقلت شخصية الرواية رؤيتها السردية -تلك- على لسان شخصيتها الثانوية محمد، الذي تخرج في جامعة صنعاء، ولم يجد عملًا غير بيع البطاط على «عربة» متنقلة؛ إذ تحدّث إلى «صبحية»، عن هذا التاريخ وماهيته، ورأيه فيه: «أطلقت الصحف على أحداث مايو 1994 «حرب الانفصال»، وسمّت نتيجتها في يوم 7 يوليو من العام ذاته «نصرًا» على من كانوا يطالبون فيها بالعودة للتشطير … إن عدم الاحتفال بيوم النصر في الأعوام السابقة، ومحاولة جعله يومًا عاديًّا، كان فيه الكثير من الصواب»9.

لقد عالجت الكاتبة -في تجربتها الروائية- حرب صيف 94؛ فأشارت إلى الصدمة الأولى التي أعقبت انفجار هذه الحرب، وكارثيتها على الشعب، في عموم الوطن شمالًا وجنوبًا. كما قدمت توصيفًا سرديًّا لتداعيات الحرب، وما ترتب عليها من ممارساتٍ سلبية وانتهازية، مضت بالبلد إلى هاوية التمزق، الذي بدأ من يوم السابع من يوليو في العام نفسه الذي انتهت فيه الحرب، فكان يوم شؤم، لا عيدَ انتصارٍ يمكن أن يُحتفى بذكرى حلوله كل عام.

ثالثًا – حرب «شمال الشمال»

لم تغب عن التجربة السردية -في روايات نادية الكوكباني- حرب «شمال الشمال» في «صعدة»؛ إذ وردت -في سياقاتٍ متعددة من هذه التجربة- أنساقٌ متعاطيةٌ مع هذه الحرب، لا سيما فيما يتعلق منها بتشابك المصالح فيها، وما يترتب عليها من مأساويةٍ في حياة أسر الضحايا الفقراء.

[1]: تجارة الحرب المزدوجة

كشفت «روضة حسين» -الشخصية الرئيسة في رواية «عقيلات»- عن سر ضلوع أبيها وزوجها -الذي صار فيما بعد طليقها- في استمرار حرب «شمال الشمال»، من خلال اشتراكهما في صفقات السلاح؛ إذ انكشف لها الأمرُ، حينما انكشفت لها واحدةٌ من تلك الصفقات، التي كانت خاصة بالجولة الخامسة من الحرب في «صعدة» عام 2008. وإلى ذلك، أشارت بصيغةٍ واضحةٍ في تفكيكها لغموض ذاك الصراع: «صفقة أسلحة! أبي وطليقي شريكان فيها، وبوساطته المختلفة لدى شيوخ القبائل في صعدة في جمع السلاح من المعارضين للسلطة لإضعاف شوكتهم وطليقي بماله الذي سيشتري به السلاح ويعيده إلى عناصر هامة في الدولة تقوم بهذا الدور. أبي في هذا كله سيأخذ نصيبه من الصفقة [من] دون مجهود يذكر وطليقي سيجد الحظوة لدى الدولة في استمرار دعمه ودعم مشاريعه وتجارته، هذا إذا لم تكافئه على وطنيته وتعينه وزيرًا …!»10.

وفي السياق ذاته، أضاءت الرواية -وعلى لسان الشخصية ذاتها أيضًا- مسارًا آخر من مساراتِ عملِ تُجّار الحرب على استمرار الصراع. تجسّد ذلك، في استغلال أب «روضة» للحال المادية، التي تجبر العائلات الفقيرة على الانجرار وراء إغرائه، فترسل أبناءها إلى الحرب، طمعًا فيما تسد به حاجتها؛ فأجّج هذا اللؤم الاستغلالي غيظ «روضة» وسخطها على أبيها وطليقها، فسردت نزرًا من ذلك: «ما لا يعرفه طليقي واكتشفتْه للتو هو تورط أبي في إقناع عائلات فقيرة بتجنيد أبنائها وذهابهم للحرب في صعدة مقابل التعهد لها برواتب شهرية مدى الحياة… كم هو الفقر قاسٍ ومذل …! كم تبدو هذه الحرب قذرة وتحمل في طياتها نزعات لا إنسانية بين أبناء الشعب الواحد. إذا ما اعتمدنا كلام الصحف والإعلام الرسمي عن تلك الحرب لغياب الحقائق الخاصة بها: أضرارها، خسائرها، عدد القتلى من الجانبين! وكم يبدو لي أبي وطليقي أقذر منها لأنهما يؤججان نارها بما يفعلانه [من] دون وازع ديني أو حتى أخلاقي يمنعهما من هذه الجرائم»11.

وتضمّنت الرواية -في نهايتها- ملحقًا تقريريًّا خاصًّا بهذه الحرب، عنوانه «عن حرب صعدة»12، بمعية ملحقين آخرين: أحدهما «عن الحراك الجنوبي»13، والآخر «عن جامع الصالح»14.

ومثل هذه الملاحق -بمعية نصوص مشابهة لها- «تؤدي شروحًا وتعليقات على السرد، أي إنها تتسم بطابع ميتاقصي”15. لكنها -من زاوية نقدية أخرى- غير متسقة مع جوهر العمل الأدبي السردي، بوصفها «بيانات سياسية مباشرة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالنص الروائي، وهو جزء مقحم لا يغني موضوع الرواية ولا يدخل في صميم رؤيتها»16. ولعل ذلك، هو ما أفضى إلى إصدار طبعتها الثانية، من غير أن تتضمن هذه الملاحق الثلاثة17.

وعلى ذلك، فقد قدمت الرواية تشريحًا سرديًّا لإشكالية هذه الحرب، كما فضحت ذاك النسق الاجتماعي، الفاعل في استمرارها، الذي يتغذى على جشع تجار السلاح وحرصهم على استثمارها، بما يُدِر عليهم الثراء والفائدة المزدوجة من طرفي الحرب.

[2]: «الراتب» طُعْم اصطياد الفقراء

مثّلت زاويةُ توظيف المال -في استدراج أبناء الفقراء إلى حروب صعدة- ملمحًا سرديًّا بارزًا في هذه التجربة الروائية، إذ وقفت عليه رواية «عقيلات»، ضمن تسريدها لهذه الحرب في سياقيها (تجارة الأسلحة/ واستقطاب الفقراء).

أمّا رواية «سوق علي محسن»، فقد استهدفت تسريد هذه الزاوية المالية استهدافًا جوهريًّا، ضمن سياقاتها الرئيسة، التي تعاطت مع أحداث الربيع العربي في اليمن 2011.

أهم شخصيتين قام عليهما تسريد الحكاية في هذه الرواية، هما شخصيتا: «يونس الحوتي»، و«مهدي الريمي». يعيش «يونس» -الطفل الذي يتخطى العقد الأول من عمره- يتيمَ الأب؛ إذ كان أبوه من ضحايا حرب صعدة.

لم ينس «يونس» ذاك اليوم، الذي كان فيه استعدادُ أبيه -واستكمال تجهيزاته قبل ذهابه إلى الحرب- سببًا في غيابه عن المدرسة، كما لم ينس حال أمه وهي تحاول إثناء سندها في الحياة عن قراره: «لم يذهب «يونس» إلى المدرسة؛ لأن والده انشغل بتجهيز نفسه للحرب، وحدها الحرب تستحق الاستعداد. ذهب الوالد للحرب ولم يذهب «يونس» إلى المدرسة. يحتفظ «يونس» في ذاكرته الصغيرة بوداع حميم لأبيه، وبدموع تدفقت من وجه أمه وهي ترجوه البقاء… وَعَدَها أنه سيعود وما عليها سوى انتظار نعيم عودته. وفعلًا عاد والد «يونس» لقضاء إجازته لكن للمرة الأخيرة»18.

لقد التهمت الحرب أب «يونس»، مع غيره من المغادرين إليها، وظلت أمه على يقينها في أن «موت زوجها وهو في عز شبابه هو الباطل الذي ارتكبته الحكومة عندما أغوتهم بالمال ليخوضوا حربًا لا ناقة لهم فيها ولا جمل. إنها حروب صعدة الست السابقة لقيام ثورة الشباب. المقاتلون أنفسهم لم يكونوا يعرفون أيضًا لماذا يحاربون وماذا فعل بهم أهل صعدة ليحاربوهم!”19.

أدركت الأم عبثية تلك الحرب، مع وصول خبر وفاة زوجها، كما أدركت -فيما بعد- أن راتبه لا يكفي لتوفير أبسط مقومات الحياة لأسرته، المكونة من: امرأة ثكلى، وطفل مُقعد، وطفلة صغيرة، وولد في مرحلته الدراسية الأولى.

ثم وجدت الأم نفسها وحيدةً، في مواجهةٍ شرسة مع الحياة ومقومات البقاء، فلم تجد بُدًّا من إجبار «يونس»، على ترك التعليم والالتحاق بسوق العمل -على صغر سنه- ليعينها في إعالة الأسرة الصغيرة.

لقد أضاءت التجربة السردية في روايات نادية الكوكباني -ضمن سياقاتها السردية الرئيسة- ملامح من حرب صعدة، وبوجهٍ خاص تفكيكها لعوامل استمرارها، التي اخْتُزِلتْ في نسقين اثنين: الأول نسقٌ متعلق بتجار الحروب. والثاني نسق استقطاب أبناء الفقراء إلى ساحات القتال. وكلا النسقين يرتكزان على المال بؤرةً مركزية في استمرار الحرب وتداعياتها المأساوية. وبصورة أشد قسوة، في استمرار تلك التداعيات على الأسر الفقيرة، التي أُغلقت في وجهها منافذ الرزق، وانفتحت لها أبواب الموت نجاةً مبهرجةً سرعان ما تفقد بريقها، وتكشف عن حقيقتها الساطعة فقرًا متجددًا وعبئًا كارثيًّا.

الهوامش

نادية الكوكباني، «حب ليس إلّا». ط1، دار ميريت، القاهرة، 2006، ص 122.

نفسه، ص123.

نفسه، ص222.

نفسه، ص107.

نادية الكوكباني، «عقيلات». مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 2009، ص270.

نفسه.

نفسه، ص271.

نفسه، ص271،270.

نادية الكوكباني، «صنعائي». مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 2013، ص15.

نادية الكوكباني، «عقيلات». المرجع السابق، ص 287.

نفسه، ص288،287.

نفسه، ص 292-296.

نفسه، ص 297-305.

نفسه، ص 306.

عبد الحكيم باقيس، «ثمانون عامًا من الرواية في اليمن قراءة في تاريخية تشكل الخطاب الروائي اليمني وتحولاته». ط1، إصدارات دار جامعة عدن، 2014، ص212.

عبد العزيز المقالح، «قراءة أولى في رواية «عقيلات»، للدكتورة نادية الكوكباني». صحيفة 26 سبتمبر، العدد (1454)، 28 مايو 2009، ص7.

عن دار «الحوار»، في سوريا، صدرت طبعتها الثانية التي حُذفت منها هذه الملاحق.

نادية الكوكباني، «سوق علي محسن». دار الهلال، القاهرة، 2016، ص 14.

نفسه، ص 159.