عماد الدين موسى

كاتب سوري

تستطيع الحكايات أن تعبر بين الأزمنة بسلاسةٍ، وتملك وحدها تلك القدرة العجيبة على تجاوز الحدود الثقافيّة، تصوغ عوالمها الخاصة كما تشاء، وتنسج جسورًا متينة بين الشرق والغرب، بين الواقع والحلم. في عالم الأدب، قلة من الكتّاب امتلكوا هذا السر وأتقنوا ترجمته إلى نصوص حيّة تنبض بالسحر والحكمة معًا. من بين هؤلاء يبرز اسم الكاتب الألماني فيلهلم هاوف، الذي التقط جوهر الحكاية الشرقية، ورآها سردًا ينبع من عمق التجربة الإنسانية، فأعاد تشكيلها بروح أوروبية آسرة. في عوالمه، تتحول الأساطير من مجرّد حكايات إلى أصداء خفيّة للبحث الإنساني عن الهوية والمصير والمعنى.

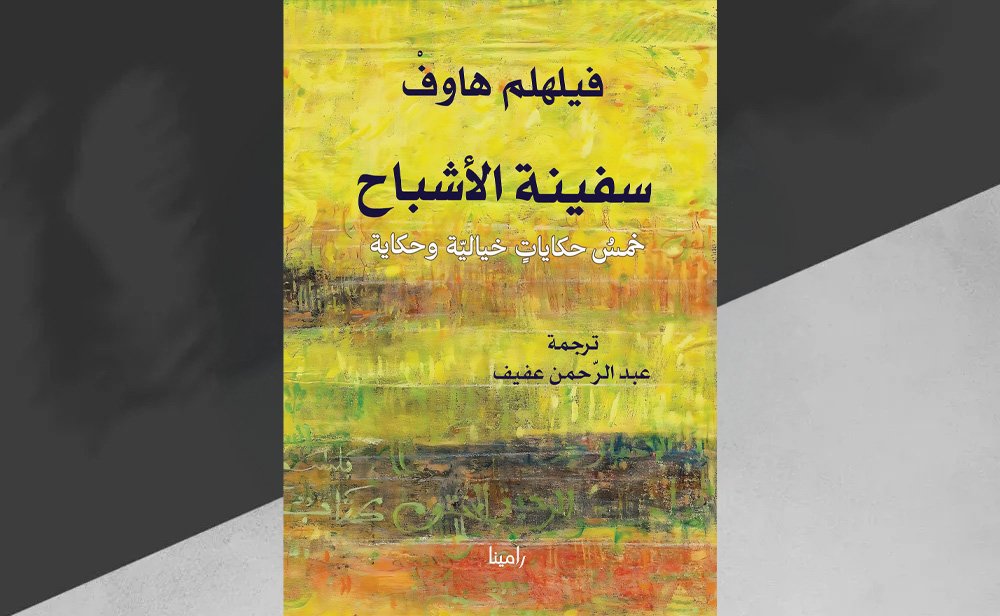

يتجلّى بوضوحٍ تأثّر فيلهلم هاوف بكتاب “ألف ليلة وليلة”، إذ يتجاوز هذا التأثر حدود الاستلهام السطحي أو الاقتباس إلى عملية إعادة خلق سردي تُنتج الحكاية الشرقية ضمن مناخٍ جديد، مُستندة إلى بنية الرومانسيّة الألمانيّة وروحها المأساويّة. وبهذا التزاوج، تصبح نصوص مجموعته القصصية “سفينة الأشباح”، الصادرة حديثًا عن دار رامينا في لندن (2025)، نتاجًا أدبيًا يعيش على تخوم عالمين متداخلين؛ عالم شرقي غني بالحكايات، مُتخم بالخيال والغرابة والتأويل، وعالم أوروبي مشغول بالتوتّرات النفسيّة، والحزن النبيل. وبين هذين العالَمين، تنبثق قصص هاوف ككائنات هجينة تنسج لغتها الخاصة، حيث تتحوّل الحكاية إلى مجال حيّ للتفاعل بين الثقافات والرؤى والرموز.

وُلد فيلهلم هاوف سنة 1802 في شتوتغارت، ورحل بعد خمسة وعشرين عامًا فقط، غير أن هذا العمر القصير أتاح له أن يترك أثرًا أدبيًا لامعًا يضاهي أسماءً امتدت أعمارها أضعاف عمره. كتب وكأن الزمن يطارده، وكأن الخيال هو طوق نجاته الأخير وسط عالم سريع الانهيار. تأثّر بعمالقة الرومانسية مثل غوته وشيلر وإرنست هوفمان، غير أنه وسّع الحلم الرومانسي ليمتد إلى خرائط الشرق وأساطيره. اكتفى بالقصص وخاض تجربة الرواية التاريخية، وجرب السخرية اللاذعة، بحثًا عن كل شكل يلتقط به روح العالم. ورغم رحيله المبكر، بقيت كلماته شاهدة على أن العبقرية ليست سؤال عمر، وإنما جواب روح.

وما يزيد من خصوصيّة هاوف أنه لم يتعامل مع الخيال بوصفه هروبًا من الواقع، وإنما اتخذه وسيلة لاختراقه وتعريته وكشف طبقاته الخفية. ففي حين يلجأ كثير من كتاب الفانتازيا الحديثة إلى العوالم المُصطنعة والهروب من الأسئلة الوجودية، ظل خيال هاوف مشدودًا إلى الإنسان ومصيره وهشاشته. هنا تتقاطع تجربته مع من جاء بعده مثل غابرييل غارسيا ماركيز وإيتالو كالفينو، حيث يصبح الخيال شكلًا آخر من أشكال قول الحقيقة، لا مجرد زخرفة فنية. ومع ذلك، يبقى هاوف مُتفردًا بسبق زمنه، وهو يرسم بخياله الجريء جغرافيا أدبية لم يكن العالم الأدبي قد اكتشفها بعد.

شاعريّة اللغة وتكثيف الصورة

تضم المجموعة ست حكايات، هي: “الخليفة اللقلق”، “سفينة الأشباح”، “اليد المبتورة”، “إنقاذ فاطمة”، “موك القزم”، و”حكاية الأمير المزيّف”. ورغم اختلاف العوالم التي تنتمي إليها هذه القصص، فإنها تصدر عن نسيج حكائي موحّد، يربط بينها عبر رؤية أدبية تعتبر الحكاية وسيلة لاكتشاف الذات وفهم المصير الإنساني في مواجهة العوالم المتغيّرة. الحكاية، عند هاوف، أكثر من مجرد سرد مغامرات، فهي وسيلة تأملية تعبر من خلالها الشخصيات عن مساراتها الوجودية المتشظّية.

شخصيات هاوف كائنات حيّة مُتحركة، تمر بتجارب مزدوجة؛ تجربة في الخارج (في المكان والحدث) وتجربة في الداخل (في الذات والهوية). فالخليفة في “الخليفة اللقلق” يتحوّل إلى طائر، يفقد لغته وذاكرته، ويضيع بين جناحيه، فيتحول السرد إلى وسيلة للغوص في مأزق الهوية والضحك المأساوي: “ضحكنا.. نسينا كلمة (موتابور)”، ليظلّ التحوّل مُعلقًا بين الخلاص واللعنة. هذا التوتّر بين الطرافة والمأساة، بين الحيوان والإنسان، يصوغ بعدًا شعريًا للغة، حيث كل مُفردة ترتفع على جناح المجاز.

أما في “سفينة الأشباح”، فتتحول الرحلة من مجرد مغامرة بحرية إلى مرآة للقلق الوجودي، حيث الأشباح ليست سوى انعكاسات باهتة للإنسان في عزلة مصيره. في أحد المقاطع، يُقال عن الأرواح التي تملأ السفينة: “كانت العيون تحدّق في الفراغ.. بلا صوت، بلا اسم، كأنها تنتظر نداءً لم يأتِ قط”، وهنا تصبح اللغة مُحمّلة بشعرية الصمت والمحو، لغة تتكثف فيها الصورة حتى تكاد تختنق بما تحجبه لا بما تُظهره.

رغم البنية البسيطة الظاهرة لهذه القصص، فإنها تتوهج من الداخل بجمال لغوي عميق. اللغة عند هاوف وسيلة نابضة، مشحونة بالعاطفة، تعزف بإتقان على إيقاع المجاز والمفارقة والسخرية، وتنقل الحدث بروح فنية متوهّجة. الترجمة العربية التي قدّمها عبدالرحمن عفيف حافظت على هذه النفس، فنقلت للقارئ العربي ذلك التوازن البديع بين بساطة الشكل وعمق الرؤية، وبين الخفة الحكائية وثقل المعنى.

في “موك القزم”، يُصوَّر التشويه الجسدي كرمز لصراع القيم، ويُقاس الجمال بوهج الصدق الداخلي والتحوّل الذي تصنعه التجربة، لا بما تراه العين. يُقال عن موك: “كان قزمًا، نعم، لكن قلبه بحجم قصر”، وهنا يتجلى البعد الأخلاقي للقص، حيث تتحول اللغة من الوصف إلى التقديس، ومن الرمز إلى خلاص سردي.

أما في “إنقاذ فاطمة”، فينهمر السرد كجدول مشحون بالحركة والرؤى. النص يفيض بتشابك الصور، مثل: “كان ظلّها يسبقها، وتكاد قدماها لا تلامسان الأرض”، لتتحول المغامرة إلى حلم لغوي، والبطلة إلى كائن معلّق بين الواقع والأسطورة، كأن القصة تُروى من ضوء القمر لا من فم الراوي.

هذه القصص، بما تحمله من رموز وتحولات ومجازات، تمثل نموذجًا نادرًا لحكاية تُكتب بلغة تنبض بإيقاع الشعر وجمالية الرؤيا، وتأخذ القارئ إلى اختبار الوجود في صورته المتحوّلة، حيث الكائن يتجاوز ما يبدو، والحكاية تُحسّ في ارتجافة السطر أو في صمت النهاية، لا فيما يُقال فقط.

في “اليد المبتورة”، يتجاوز السرد حدود الرعب والغموض، ويتسلل إلى طبقات أعمق، حيث تتحول اليد المبتورة إلى استعارة عن الذنب الذي لا يُمحى، والجسد الذي يحتفظ بآثار ما اقترفه المرء، وإن ظن أنه أُفلت. حين يقول السارد: “كانت اليد وحدها تكتب على الحائط، كما لو أن جسدًا غائبًا يطالبني باعتراف قديم”، فإن اللغة هنا تتجاوز تصوير المشهد الخارق، لتبني استعارة عميقة للضمير والذاكرة والجريمة التي لا تموت. الصورة مكثّفة، كأنها محفورة على جدار الذات، لا على جدار الغرفة.

وهكذا تمضي قصص هاوف لتتحول من مجرد سرد خيالي إلى مختبر لغوي تشتغل فيه المجازات، وتحتشد فيه العلامات والدلالات. في “حكاية الأمير المزيّف”، نجد بطلًا يتقمّص هوية غيره ليكتشف في النهاية أن ملامحه الشخصية لم تكن سوى مرايا لما أراده الآخرون. الحكاية هنا تتحول إلى سؤال وجودي: من أنا حين أرتدي قناعًا؟ ومن الذي يكتب قدري: يدي، أم يد من يقودني؟ وحين يقول الأمير: “كنت أنظر في المرآة فلا أرى وجهي بل صورة ملساء لا تتذكرني”، فإن اللغة تصف فقدان الهوية كما لو أنه ضياع داخل الصورة نفسها. لا مرآة تعيد ذاته، ولا كلمة تشهد له.

الخيال، في حكايات هاوف، يُشكل زينة ظاهرية من جهة، وبنية تفكير عميقة من جهة أخرى. كل استعارة، كل مجاز، كل انعطافة لغوية، تنطوي على سؤال حول العالم والذات. اللغة هنا كثيفة، مشبعة بإيقاع داخلي يذكّرنا بشعرية القصّ العربي الكلاسيكي، ولكنها في الوقت ذاته تستنبت حساسيات حداثية، حيث الصورة تتجاوز الشرح وتقاوم التفسير، والحدث لا يُستكمل إلا إذا تجاوزه القارئ إلى ما وراءه. وكأن هاوف يكتب من مكانٍ يقع بين الحكمة والسحر، بين المتعة والألم، ليُنتج نصوصًا تتردد فيها أصداء الرغبة في الخلاص، وفي الوقت نفسه الاعتراف بالعجز عن تحقيقه الكامل.

اللافت أن كل قصة تُبنى عبر توازٍ واضح بين الخفة السردية والتوتر الداخلي. ففي “سفينة الأشباح”، نتتبع مصير البطل ونصغي في الوقت نفسه إلى أصوات الأرواح، تلك التي تصف عالمها بالهمس، كأنها تهمس بالحقيقة لا تصرخ بها: “كان الليل طويلًا.. لكن الصمت أطول، حتى أن الريح بدت كأنها تعتذر”. هذه الجملة، المُوحية بسكونٍ كوني، تكشف كيف يستطيع هاوف أن يجعل من العبارة جدارًا شفافًا يرى القارئ من خلاله هشاشة الكائن وعزلته.

بهذه الأدوات السردية، وباستخدام لغة ترفرف بين الخفة والعمق، بين الدعابة والرهبة، يبني هاوف عوالمه الحكائية بوصفها ممالك داخلية للقلق البشري. قصصه تُقرأ من جهة كمغامرات مشوّقة، ومن جهة أخرى كتجربة وجودية مشحونة بالرموز، تنبض في مفاصلها لغة حيّة، تتنفس داخل الصورة وتضيء، للحظة، عتمة الذات.

هاوف في الفضاء العربي

حين تصل قصص فيلهلم هاوف إلى القارئ العربي، فإنها تصل كلعبة حكاية من جهة، وككائن لغوي يحمل ذاكرة ثقافيّة مزدوجة من جهة أخرى. لقد استطاع المترجم عبدالرحمن عفيف أن يعبُر بهذه النصوص من ضفاف الألمانية إلى العربية دون أن يفقدها وهجها الأصلي أو تماسكها الجمالي. الترجمة هنا تُقرأ كأكثر من مجرد عملية نقل؛ هي إعادة خلق، كأن المترجم نفسه ينسج الحكاية من جديد بلغته، مع الحفاظ على توازن دقيق بين أمانة السرد وحرية التأويل. كانت التحديات كبيرة: كيف تُنقل تلك الجُملة التي تتأرجح بين النكتة والفجيعة؟ كيف تُترجم استعارة كثيفة دون أن تفقد غموضها؟ وقد وُفّق عفيف إلى حدّ بعيد في الحفاظ على “طراوة الحكمة وسحر السرد” كما ترد في النص الألماني.

حين يُترجم وصف الأشباح في “سفينة الأشباح” بهذه العبارات: “كانوا كأنهم يعيشون في صمت الغياب.. يمشون دون ظلّ، يتحدثون بأصواتٍ لا يسمعها إلا من فقد نفسه”، فإن الترجمة تنقل المعنى وتستبطن إيقاع النص الأصلي، فتولد شعريّتها الخاصة داخل اللغة العربية. وهذا النوع من الترجمة يقرّب النص من القارئ ويمنحه في الوقت نفسه فرصة لتلقيه بوصفه جزءًا من تراثه القرائي.

ما يفعله هاوف، وتلتقطه الترجمة بمهارةٍ، هو تدوير الحكاية الشرقية ضمن مناخٍ جديد، يُذكّر بحكايات “ألف ليلة وليلة” من حيث التوالي القصصي، لكنه يحمّلها بقلق الإنسان الحديث وأسئلته. وهذا ما يجعل حضور هاوف في الثقافة العربية أكثر من مجرد إضافة سردية، إذ يشكّل لحظة التقاء حقيقية بين تراثين: التراث الحكائي الشرقي والوعي الجمالي الغربي الرومانسي.

تبدو “سفينة الأشباح” وغيرها من حكايات هاوف نصوصًا مترجمة في ظاهرها، وكأنها وُلدت من رحم اللغة العربية نفسها، بما تحمله من صور وإيقاعات ومجازات تُشبه ما عشناه في الطفولة وما نحاول فك رموزه في مراحل النضج والتأمل. هي نصوصٌ قادمة من الضفّة الأخرى، لكنها تعرف جيّدًا كيف تسكن في داخلنا.