عمر المغربي

كاتب سوري

ليس بمقدورنا الحديث عن خطاب المجلات الثقافية العربية وما ينطوي عليه من تأثير وسلطة دون العودة للتعرُّف على حضور هذه المجلات ووظيفتها الاجتماعية طوال القرن المنصرم، فضلًا عن التطرّق للتحولات الهيكلية التي طرأت عليها وعلى وظائفها الثقافية في مطالع القرن الحاضر. وعليه، فقد اخترنا، بدايةً، الحديث عن تحوّلات المجلات الثقافية وصولًا إلى الأزمة التي تواجهها في لحظتنا الراهنة.

تسعى هذه المقالة إلى الحديث عن أزمة المجلات الثقافية العربية الجديدة، متمثلة في عدم قدرتها عن إنتاج خطابٍ يواكب أزمة “الذاتية” العربية وتحولاتها. والتعريج بالحديث، من ثمّ، عن أزمة هيكلية ناتجة عن اعتمادها على التمويل الأجنبي، الذي تعاظمت متطلباته وأجنداته، إثر أحداث السابع من أكتوبر في فلسطين، بالإضافة إلى اتجاهات البوصلة الاقتصادية العالمية نحو حمائية ضريبية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتغيّى، فيما تتغيّى،تفكيك القوى الناعمة، واستتباعا، إنفاذ سياسة أكثر تشدّدًا.

الوظائف الاجتماعية للمجلات الثقافية في القرن العشرين

شكّلت المجلات الثقافية في العالم العربي، منذ ظهورها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، ركيزةً جوهريةً في مشروع النهضة العربية الحديثة، ومصدرًا أساسيًا لتتبع التحولات التي طرأت على ملامحه الثقافية والاجتماعية والسياسية. وقد اضطلعت هذه المجلات بغير دور وغير وظيفة، وكانت وسيطًا فاعلًا في تشكيل الوعي الجمعي العربي؛ إذ اهتم بعضها بنشر الفكر التنويري وتعزيز قيم الإصلاح الديني والاجتماعي، في حين كرّس بعضها الآخر جهوده لترجمة الآداب والمعارف العالميّة، وذلك بهدف إثراء المجال الثقافي العربي وتوسيع آفاقه المعرفية. كما وفّرت مجلات أخرى منصاتٍ أتاحت الفرصة للمثقفين والمفكرين العرب في اجتراح حوارات ونقاشات حول عدد من المسائل والقضايا مثل: الحداثة والتراث، والعلمانية، والإصلاح الديني، وغيرها.

نمثّل على ذلك، بدايةً، بمجلة “المقتطف” (1876) التي أصدرها فؤاد صروف، مرورًا بمجلة “العروة الوثقى” (1884) التي أنشأها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده(1)، ثم مجلة “الهلال” (1892) التي أطلقها جرجي زيدان، وليس انتهاء بمجلة “المجلة الجديدة” (1929) التي أسسها سلامة موسى. فقد أسهمت هذه المنابر وغيرها، بصورة حاسمة، في نشر الأفكار التنويرية، وتعزيز القيم الإصلاحية، والتصدي للخطاب الاستعماري، وتكريس الوعي القومي العربي. ممثلةً بذلك منابر للتغيير الاجتماعي والثقافي(2).

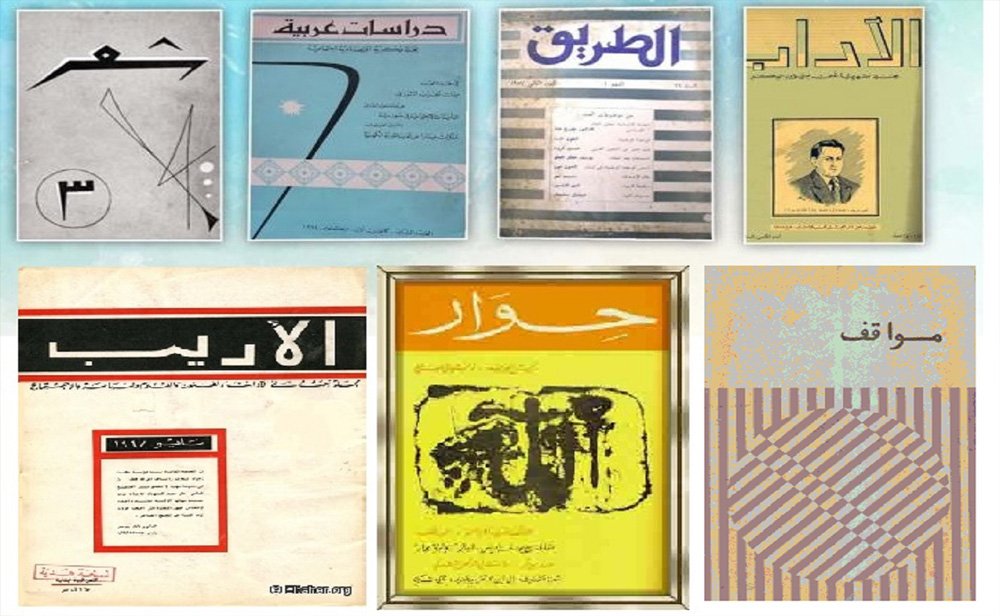

وقد ظهرت، مع تطور المشهد الثقافي العربي في منتصف القرن العشرين، مجلات ثقافية جديدة مثل مجلة “شعر” التي أسسها يوسف الخال عام 1957، و”الآداب” التي أطلقها سهيل إدريس عام 1953، و”الكرمل” التي أسسها محمود درويش عام 1981 ؛ تلك المجلات التي سعت إلى خلق فضاءات للتجريب الأدبي والفكري، واحتضنت عددا من الاتجاهات الأدبية الجديدة مثل الشعر الحديث، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي. فضلا عمّا وفّرته هذه المجلات من منابر للحوار الفكري والنقدي، مما أدى إلى إثراء الحياة الثقافية العربية وتوسيع أفق النقاش حول قضايا الهوية والحداثة والتراث.

وبرزت، في السياق عينه، مجلات أخرى أخذت على عاتقها مهمة تعريف القارئ العربي بالثقافة العالمية، عبر ترجمة نصوص وكتابات فكرية وفلسفية وأدبية حديثة، وإنطاقها بلسان عربي. ومن أبرز هذه المجلات “العرب والفكر العالمي”، الصادرة عن مركز الإنماء القومي عام 1988، و”الفكر المعاصر”، التي أسسها عبد القادر حاتم عام 1965. وقد نجحت هذه المجلات وأضرابها في بناء جسور ثقافية بين العالم العربي والثقافات العالمية.

أخذت، مجلات أخرى، على عاتقها خلق ساحات للنقاش الفكري والنقد الثقافي، مضراب مجلة التي أسسها سيف الرحبي عام 1994، ومجلة “فكر ونقد” التي أنشأها محمد عابد الجابري عام 1997. إلى جانب مجلات أخرى مثل مجلة “العربي” التي صدرت في الكويت عام 1958، ومجلة “الدوحة” التي ظهرت في قطر عام 1969. تميّز هذا الضرب من المجلات في سعيه لاستقطاب قطاعات أوسع من القراء العرب، وتقديم محتوى ثقافي رصين. ونجحت هذه المنابر في خلق حالة من التفاعل الثقافي العربي/العربي، متجاوزة الحدود الجغرافية والسياسية، لتصبح، إذّاك، منصات جامعة للثقافة العربية ومساحات مشرعة على الحوار الفكري والنقاش النقدي النّافعيْن .

حال المجلات الثقافية في أواخر القرن العشرين

بدأت تتبلور في المشهد الثقافي العربي، في أواخر القرن العشرين، تحولات بنيوية طالت المجتمع والتقنية والذات الإنسانية، وأعادت، اقتضاءً، تشكيل العلاقة بين المثقف والمجتمع والدولة في الفضاء العربي. ولم تكن هذه التحولات معزولة عن السياق العالمي، بل جاءت في إطار ظواهر كبرى مثل العولمة، وتطور تقنيات التواصل، وتغير وظائف الدولة الاجتماعية، وتبدل مفهوم المثقف ودوره في المجتمع.

لقد أحدثت العولمة تحوّلات جذرية في طبيعة القضايا الثقافية التي تمثّل مناط اشتغال وانشغال المجتمعات العربية. فبعد أن كانت الثقافة العربية في القرن العشرين تتمحور حول قضايا قومية وجماعية كبرى، مثل التحرر الوطني، والهوية القومية، والإصلاح الاجتماعي، غدت في ظل العولمة أكثر انشغالًا بقضايا الهوية الفردية، والتعددية الثقافية، والخصوصيات الذاتية. وقد تأدّى عن هذا التحول من الجماعي إلى الفردي، ومن القومي إلى الهوياتي، تراجع الدور التقليدي للمجلات الثقافية العربية، التي مثّلت في السابق منابر جامعة للحوار القومي والثقافي، وباتت تواجه تحديًا في إعادة تعريف دورها ووظيفتها في ظل هذه التحولات الجديدة(3) .

وتواقت كل ذلك مع الثورة التقنية وظهور الإنترنت اللذين أسهما في إحداث تغيرات عميقة في بنية المجتمع العربي وطبيعة الفضاء العام. فقد أدى انتشار الإنترنت إلى تعميم الفضاء الثقافي، وظهور منصات إلكترونية جديدة أتاحت الفرصة لظهور جمهور مختلف وأكثر تنوعًا، وذلك لجهة عدم اكتفائه بالتلقي السلبي، بل أصبح مشاركًا فاعلًا في إنتاج المحتوى الثقافي وتداوله. وهكذا، فقد فرضت المنصات الجديدة، تحديات كبيرة على المجلات الثقافية التقليدية، التي لم تستطع في كثير من الأحيان التكيف مع هذا الواقع الجديد، فأفضى ذلك إلى صورة من صور “تسليع الثقافة”(4) وتراجع النشر الورقي، وانتقال الثقافة إلى حيز افتراضي جديد يفرض شروطه الخاصة، ويعيد تشكيل العلاقة بين الكاتب والقارئ، فضلا عن العلاقة بين المنتج الثقافي والمتلقي.

وفرض ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، بما هي وسيط أساسي للتواصل الثقافي، تحديات إضافية في جذب الجمهور والمحافظة عليه. فوسائل التواصل الاجتماعي، رغم ما تتوافر عليه من فرص كبيرة للوصول إلى جمهور واسع، إلا أنها استلزمت منطقًا جديدًا في الاستهلاك الثقافي، يقوم على السرعة والاختصار والتفاعل اللحظي، مما يتعارض في كثير من الأحيان مع طبيعة المحتوى الثقافي المتأنّي والمتبصّر الذي تقدمه المجلات الثقافية. واستدعى ذلك تحديا مزدوجا؛ من جهة، ضرورة التكيف مع منطق وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الجمهور، ومن جهة أخرى، الحفاظ على عمق المحتوى الثقافي وسويّته المعرفيّة.

شهد المجتمع العربي نفسه، إلى جانب هذه التحولات التقنية، تغيرات جوهرية، تمثلت في ارتفاع معدلات القراءة والكتابة بين البالغين، من 44% عام 1974 إلى 81% عام 2023(5). لكنّما هذا الارتفاع، الذي بدا للوهلة الأولى مؤشرًا إيجابيًا على تعاظم جمهور المجلات الثقافية، ترافق مع عزوف عن القراءة، ونزوح متعاظم نحو أنماط جديدة من المحتوى الثقافي المرئي والمسموع(6).

ترافقت مع هذه التحولات تحوّلات أخرى نالت من نظامي المعرفة والسلطة، وطبيعة العلاقة بين المثقف والمجتمع. فقد برزت ظاهرة التخصص الأكاديمي، وتراجع دور المثقف التقليدي، الذي كان يجمع بين المعرفة الأكاديمية والهم الاجتماعي والسياسي، وذلك لصالح أنموذج جديد من المثقف المتخصص، الذي يكتفي في كثير من الأحيان بدوره الأكاديمي الضيق، دون أن يكون له حضور فاعل في المجال العام(7). وقد أدّى هذا التحول في مفهوم المثقف إلى إعادة تعريف منتجه الثقافي، واستصحابًا إعادة تعريف وظيفة المجلات الثقافية نفسها. إذ باتت المجلات الثقافية مطالبة بتقديم محتوى ثقافي رصين، لكنه في الوقت ذاته متخفف من أعباء الكتابة الأكاديمية الصارمة، وقادر على مخاطبة جمهور أوسع وأكثر تنوعًا.

وفي سياق هذه التحولات، لا يمكن إغفال التغيرات التي طرأت على وظائف الدولة الاجتماعية، وعلى سياساتها تجاه الفضاء الثقافي العام. فمع تراجع مشروع الدولة التحديثية في العالم العربي، والذي بدأ مع سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في ثمانينيّات القرن الماضي وتسعينيّاته، تخلت الدولة العربية تدريجيًا عن دورها التقليدي في دعم الثقافة ورعاية الفضاء الثقافي العام (إلا في عدد معدود من دول الخليج العربي). وأفضى هذا التراجع إلى فتح المجال أمام ظهور مشاريع ثقافية جديدة تعتمد على المبادرة الفردية والتمويل الأجنبي.

وقد جاءت أحداث الربيع العربي في نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين لتعزز هذه التحولات، ولتفتح المجال أمام ظهور نوع جديد من المجلات الثقافية(8)، التي أفادت من الانفراجة النسبية في حرية التعبير، ومن تراجع الرقابة التقليدية للدولة، ينضاف إلى ذلك انتشار التقنيات الرقمية الجديدة. فمثّلت هذه المجلات الجديدة مساحات مفتوحة لتقديم معارف رصينة وقادرة على مخاطبة جمهور شاب يبحث عن محتوى ثقافي مختلف، يعبر عن همومه وتطلعاته، ويتيح له فرصة اكتشاف ذاته وهويته الثقافية.

من رقابة الدولة الوطنية إلى الرقابة الأجنبية

أفضى التغير في مصادر تمويل المجلات الثقافية العربية إلى تحولات عميقة في هيكليتها وخطابها الثقافي، فباتت تعتمد بصورة متزايدة على مؤسسات دعم أجنبية، مثل مؤسسة المجتمع المفتوح (Open Society Foundations)، ومؤسسة فورد (The Ford Foundation)، ومؤسسة دروسوس (Drosos Foundation)، وغيرها من المؤسسات الدولية التي تُعنى بتمويل المشاريع الثقافية والإعلامية في المنطقة العربية. إذ امتدَّ أثر، هذا التحول، ليطول طبيعة المحتوى الثقافي ذاته، ويعيد صياغة العلاقة بين هذه المجلات وقواعدها الاجتماعية(9).

كانت المجلات الثقافية العربية، في سابق عهدها، تعتمد بصورة أساسية على الدعم الحكومي، أو على تمويل الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية؛ الأمر الذي فرض عليها في كثير من الأحيان قيودًا رقابية، وحدَّ من قدرتها على كسر التابوهات أو طرح الأفكار النقدية المرتبطة بمجتمعاتها. وإذ تراجع هذا الدعم التقليدي، ألفت هذه المجلات نفسها مضطرة للبحث عن مصادر تمويل بديلة. في هذا السياق، برزت المؤسسات الأجنبية بوصفها خيارًا جاذبًا، إذ قدمت دعمًا ماليًا مصحوبًا بوعودٍ تمنح هامشا أوسع فيما خصّ حرية التعبير والنشر، ومساحة أكبر لطرح الأفكار الجديدة والجريئة، لاسيما أن شروط هذا الدعم كانت، بصورة ما، أقل تشددًا مقارنةً بتلك التي كانت تفرضها جهات التمويل الوطنية.

وبالفعل، ساهم هذا الدعم الأجنبي في ظهور جيل جديد من المجلات الثقافية العربية، مما أقدَرها على جذب جمهور واسعٍ من الشباب العربيّ، وطرح قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية كانت تُعدُّ في السابق من المحرّمات أو من الموضوعات ذات الحساسية والمحمول الاجتماعيَّين، التي لا يمكن مقاربتها بحرية مثل قضايا الجندر والحريات والدين. وقد أنجحَ ذلك هذه المجلات في تقديم محتوى ثقافي متنوع، يَتَمَحْرق حول قضايا حقوق الإنسان، والتعدديّة الثقافية، والليبرالية الاجتماعية، وقضايا الهوية الفردية والجماعية، مما أقدَرَها على مخاطبة أجيال جديدة من القراء العرب الذين يبحثون عن محتوى ثقافي مختلف وأكثر جرأة.

غير أن هذا النجاح لم يكن بمنأى عن عدد من التحديات والإشكاليات؛ فالدعم الأجنبي، رغم ما يتيحه من هامش نسبي للحرية، جاء، في غالب الأمر، مرتبطًا بأجندات ثقافية واجتماعية غَرضيّة، تعكس قيم المؤسسات المانحة وتوجهاتها. هذه الأجندات، وإن بدت في ظاهرها إيجابيةً تدعو إلى التعددية والانفتاح الثقافي، فإنها لا تتساوق، في الأغلب الأعم، مع السياقات المحلية، ولا تتوافق بالضرورة مع الأولويات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية.

ترتبط هذه الإشكاليات، في تقديري، ارتباطا جوهريًا بأسئلة الحداثة المتأخرة، التي تفرض على المجتمعات العربية مواجهة عدد من الأزمات في آنٍ واحد؛ كقضايا حريّة الرأي، وإدارة التعدّدية الاجتماعيّة، وحقوق المرأة، والاستقلال عن الاستعمار، والاستقلال الاقتصادي وغيرها. وقد قاد هذا الوضع إلى نشوء فجوة بين هذه المجلات وبيئتها المحليّة، حتى باتت في بعض الأحيان معزولةً عن الواقع الاجتماعي والثقافي الذي يُفترض بها التعبير عنه والمساهمة في صناعته، فانعكس ذلك انعكاسا سلبيّا على قدرتها في بناء علاقة مستدامة مع جمهورها المحلي.

وما هو غير وقت ليس بالطويل حتى أطلّت أحداث السابع من أكتوبر في فلسطين(10)، مترافقةً مع السياسات الاقتصادية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعيد ترتيب أولويات المؤسسات الأجنبية على مستوى العالم، بما في ذلك المنطقة العربية. وقد وضعت هذه التحولات المجلات الثقافية العربية أمام أزمة حقيقية؛ إذ باتت مطالبةً بالتعبير عن الهموم والآراء العربية من جهة، ومهددةً في الوقت ذاته بفقدان مصادر تمويلها من جهة أخرى، وهو ما وضع مصداقيتها أمام جمهورها العربي على المحك.

وهكذا، فإن الاعتماد الكبير على التمويل الأجنبي جعل هذه المجلات عرضةً لتقلبات السياسات الخارجية وتغير أولويات المؤسسات المانحة، مما هدد، بصورة مباشرة، استدامتها المالية. كما فرض هذا الاعتماد نمطًا جديدًا من “الرقابة الذاتية”، إذ وجدت المجلات نفسها مضطرةً، بوعي أو دون وعي، إلى تجنب تناول موضوعات قد تتعارض مع توجهات الممولين، أو تؤدي إلى توقف الدعم المالي عنها.

خاتمة

في ظل هذه التحديات المركبة المتعلقة بالتمويل والرقابة، تبرز الحاجة مُلحَّةً إلى إعادة التفكير في مستقبل المجلات الثقافية العربية، وفي طبيعة الخطاب الثقافي الذي يمكنها إنتاجه. ويستلزم ذلك عودة هذه المجلات إلى حواضنها الاجتماعية والمحلية التقليدية، وعدم الانصراف عن منابع الذات بحسب تعبير المفكر الكندي تشارلز تايلور، فضلا عن السعي الجاد لإيجاد حلولٍ تضمن التمويل الذاتي والاستدامة المالية. إذ إن الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي بات يتهدّد، بصورة واضحة، استمرار عدد كبير من هذه المجلات في المدى المنظور.

ومن هنا، فإن العودة إلى استراتيجية التمويل الذاتي لا تقتصر أهميتها على ضمان الاستدامة المالية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة اكتشاف الوظائف الاجتماعية والثقافية الأصيلة لهذه المجلات. وعليه، ينبغي لها أن تبحث بصورة جدية عن حلول عملية، مثل نظام الاشتراكات، والتعامل مع القارئ بوصفه شريكًا وممولًا، لا مجرد مستهلكٍ للخطاب الثقافي. وبمُكنتها، أيضا، التفكير في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الثقافية المحلية، والتعاون مع المجلات الثقافية الحكومية، بما يضمن لها الاستقلالية المالية، ويعزز من ارتباطها العضوي ببيئتها الاجتماعية والثقافية.

وليس هذا فحسب، إذ تقع مسؤولية الحفاظ على المجلات الثقافية وتطويرها على عاتق المثقفين والمؤسسات الثقافية العربية، من خلال ابتكار نماذج جديدة للتمويل، وتعزيز التواصل مع الجمهور المحلي، والإفادة من التقنيات الحديثة في نشر الثقافة والمعرفة. إن ديمومة الوضع الحالي دون حلول جذرية قد يؤول إلى ما يمكن وصفه بـ”خريف ثقافي عربي طويل”، تتراجع فيه الثقافة العربية وتفقد قدرتها على التجدّد والتجديد.

ويبقى الرهان الحقيقي على قدرة المجلات الثقافية على التجدد والتكيف مع المتغيرات، دون أن تفقد جوهرها الأساسي بما هي منابر للثقافة والتنوير، ومساحات حرة للنقاش والتفاعل الفكري والاجتماعي. إن مستقبل هذه المجلات يرتكن بصورة كبيرة إلى قدرتها على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الدعم الأجنبي دون الوقوع في فخ التبعية، وبين تعزيز ارتباطها ببيئتها المحلية، وتطوير نماذج تمويلية مستدامة تضمن لها الاستمرارية والاستقلالية.

الهوامش

للنظر في الدور الذي لعبته بعض المجلات الثقافية في عصر النهضة يمكن مراجعة كتاب ألبرت حوراني، ترجمة كريم عزقول، الفكر العربي في عصر النهضة 1798-1939 (بيروت: دار النهار للنشر، 1986) ؛ بشرى ألف أوزجليك، إصلاحات النشر والصحافة في بلاد الشام في فترة تركيا الفتاة (1908–1918)، أطروحة ماجستير، معهد الدوحة للدراسات العليا، ربيع 2023.

لمناقشة أوسع حول الوظيفة التحررية للمجلات الثقافية يُنظر: إلياس خوري. «البحث عن دور ممكن: حول دور المجلات الثقافية في حركة التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي.» _مجلة الآداب_، ع 12 (ديسمبر 1974): 10–15.

لمناقشة حول التفاعل بين الثقافة والعولمة يُنظر: الجابري، محمد عابد. «العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات». المستقبل العربي، مج20, ع228 (1998)،ص 14 – 22.

ظاهرة تسليع الثقافة بدأت بصورة مبكرة على ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، لمناقشة معمقة حول هذه المسألة يُنظر: زكريا عبدالحميد محمد باشا، وحسين حمدي الطوبجي. «الصناعات والمنتجات الثقافية: الواقع العربي والتصورات المستقبلية.» مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت – مجلس النشر العلمي، مج 14، ع 3 (خريف 1986): 73–112.

UNESCO Institute for Statistics (UIS), Literacy Rate, Adult Total (% of People Ages 15 and Above) – Middle East & North Africa, UIS.Stat Bulk Data Download Service, accessed September 30, 2024, http://apiportal.uis.unesco.org/bdds.

يمكن العثور على الشكوى من تراجع القراءة للمجلات الثقافية في عدد غير قليل من الكتابات، نذكر على سبيل المثال: سعيد رفعت. «شجون الدوريات العربية.» –شؤون عربية–، جامعة الدول العربية – الأمانة العامة، ع 133 (ربيع 2008): 152–155.؛ رجاء النقاش. «الدوريات الثقافية العربية في وضعها الراهن وآفاق المستقبل»، الآداب، ع 7-9 (سبتمبر 1990): 8–16.

الأدبيات تحولات دور المثقف العربي كثيرة نذكر من بينها:

حيدر سعيد « مولد المثقف اللادولتي – حالة العراق»، في دور المثقف في التحولات التاريخية، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017)، ص457-472. ؛ عزمي بشارة، «عن المثقّف والثورة.» تبيّن، ع 4 (ربيع 2013): 31–43 ؛ محمد جمال باروت، «نهاية المثقف: الصورة الانتلجنسوية للمثقف من الإشعاع إلى الانحلال» في كتاب الدولة والنهضة والحداثة، ط2 (اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع، 2004)، ص85 -94. ؛

Mohammed A. Bamyeh, “Introduction: The Social Dynamism of the Organic Intellectual,” in _Intellectuals and Civil Society in the Middle East: Liberalism, Modernity and Political Discourse_, ed. Mohammed A. Bamyeh (London: I. B. Tauris, 2012), 1–28.

8. ويحضرنا في هذا السياق عدد من المجلات الثقافية الإلكترونية : منها ما هو ذو طابع عربي عام مثل «خط 30»، «مجلة الفراتس»، «أثارة»، «المحطة»، و»معازف». وأخرى ذات طابع وطني محلي، في سوريا موقع «الجمهورية.نت»، وفي عُمان مجلة «الفلق»، في مصر «مدى مصر» و»إضاءات»، أما السعودية فتبرز فيها «حكمة» ومنصة «معنى الثقافية». ومن فلسطين»متراس» و»مجلة رمان»، ومن العراق موقع «جمار». وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر.

9. للمزيد حول موضوع التمويل الأجنبي في الصحافة العربية يمكن مراجعة العدد التاسع عشر من مجلة الصحافة- الدعم الأجنبي الصحافة تتنفس تحت المال، خريف 2020. معهد الجزيرة للإعلام.

10. فرح يوسف، «ما بعد 7 أكتوبر: المؤسسات التقدمية العربية في مهب التمويل والقوانين»، مجلة الفراتس، 10/10/2024، شوهد في 1/4/2025 على الرابط: https://bit.ly/3G1xVGr