وداد سلوم

كاتبة سورية

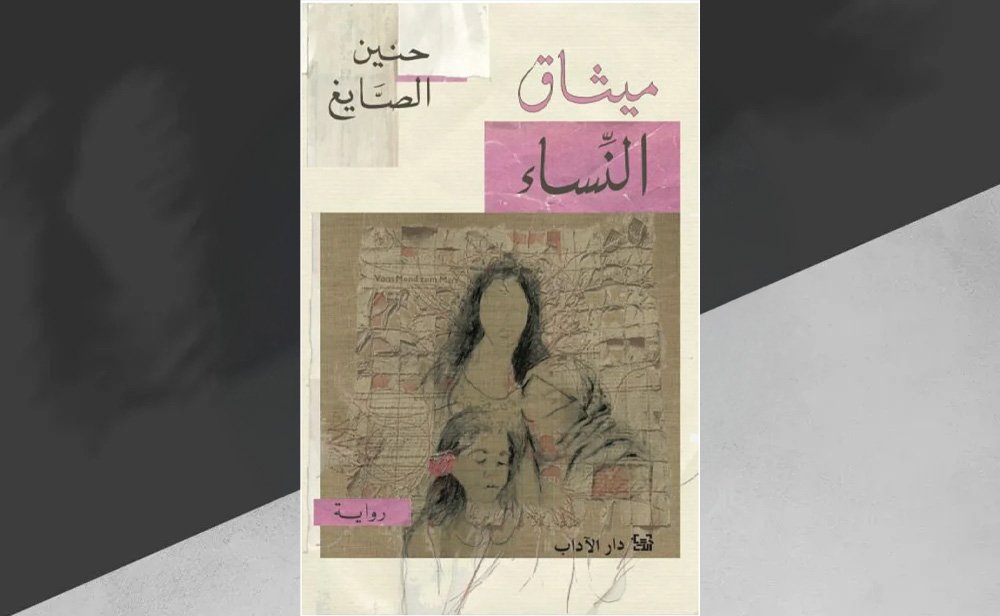

تسجل حنين الصايغ حضورًا لافتًا وجريئًا في اختيارها (ميثاق النساء) عنوانًا لروايتها الأولى الصادرة حديثًا عن دار الآداب، إذ يأخذنا مباشرة إلى فصل من كتاب الحكمة للطائفة الدرزية يضم تعاليمَ خاصة بالنساء متخطية عتبة الخوف في الاقتراب من المقدسات وتناول الممارسات والشعائر الدينية التي امتزجت بالعادات وصارت قانونًا، في محاولة لتفكيكها وتحريض الوعي لكسر التابوهات المسيطرة على العقل الجمعي في مجتمع ريفي محدود، ومحصور تاريخيًا بالجغرافيا الصعبة (الجبال) وبالفكر الديني المغلق على نفسه ككل الأقليات التي توارثت وحافظت على هذا الانغلاق حفاظًا على وجودها عبر أجيال طويلة من رفض الآخر وحروب ما كانت تهدأ حتى تشتعل لتؤسس للرعب المستمر من الدم الذي قد يجري في أي وقت.

تهدي الكاتبة روايتها إلى ابنتها ليجتمع الإهداء مع العنوان مشكلين مدخلًا مثيرًا للقارئ، يضعه في المناخ العام للرواية، إذ تبدو كسيرة ذاتية تدور على لسان أمل بو نمر ابنة قرية عينطورة اللبنانية، إذ تتماهى الكاتبة مع شخصية الساردة لتروي قصة كفاحها ضد الواقع الظالم الذي جعلها تترك دراستها وتتزوج وهي ابنة ستة عشر عامًا في أسرة لم ترزق بشاب يعين الأب على مصروف بناته، ولأن الفتيات ممنوعات من مغادرة القرية إلى الجامعة في بيروت بقرار من مشايخ الطائفة، يضاف لذلك أن المرأة أولا وآخرا تستر بالزواج.

تختار الراوية بداية للسرد حدثًا مشوقًا؛ وهو ساعة مغادرة البطلة إلى بيروت للتسجيل في الجامعة الأمريكية سرًا دون علم زوجها أو أهلها، في لفتة متقنة لوضع الزمن الحقيقي للتحول في حياة البطلة كبداية. وليأخذ الزمن الروائي مسارين، مسار الحاضر الذي تشقه أمل بقوة ولكن بخوف شديد، والزمن الماضي عبر التذكر لسرد حياتها في أسرتها الريفية تارة وعلاقتها الزوجية تارة أخرى. يلتقي الزمنان ويندمجان في تصاعد الأحداث عبر سرد شيق محتشد فكريًا وعاطفيًا يأخذ القارئ للاندماج والتفاعل معه كأنه يعنيه شخصيًا.

أما المكان فيتوزع بين الريف اللبناني وبيروت العاصمة لينتهي إلى أوروبا، حيث غادرت أمل بعد تفجير ميناء بيروت والتطورات الاقتصادية الأخيرة في لبنان.

موروث هائل من الخوف تركته حروب أهلية عديدة من جهة وإسرائيلية من جهة أخرى

نكتشف عبر ذكريات أمل كيف ساند الظرف السياسي والاقتصادي الواقع الديني الطائفي لجعل هذه القرى تزداد انكماشًا وخضوعا لسلطة الديني، بحثًا عن الأمان إذ أرخت الحروب الأهلية والأخرى مع إسرائيل ثقلها على المجتمع وغيرت حياة الأشخاص. فالجدة التي فقدت ابنها الشاب ظلت تنتظر عودته متقمصًا جسد طفل ما، كما انتسب والد أمل ووالدتها بعد فقد أخيه للمشيخة باكرًا، وانسحب تأثير الحرب على تفاصيل الحياة العامة، فالأب كغيره، لا يقبل الذهاب إلى الأطباء المسيحيين لعدم ثقته بأنهم سيقومون بعلاج درزي بأمانة. تقول أمل:” كنا نعيش في بيت واحد داخل حقائق منفصلة، الحرب لا تزال في واقع جدتي، والعداء مع المسيحيين في واقع أبي، وكنا أنا وإخوتي نبني حقائق موازية في ظل ما نرى ونسمع”.

قبلت أمل بالزواج من سالم التاجر مشترطة عليه سرًا متابعة تعليمها، ليعود سالم ويشترط عليها إنجاب طفل مقابل إكمال تعليمها الجامعي. فخضعت لتجربتَي طفل أنبوب فشلت كلتاهما في هذا العمر المبكر مما أثر على علاقتها بزوجها وبجسدها وبالعالم. لكنها نجحت بالنهوض كلما وصلت للقاع، فرغم كل الصعوبات التي أثقلت كاهلها، حيث عانت من الاكتئاب المزمن، اجتازت رحلتها الجامعية بتفوق حتى نالت منحة دراسة الماجستير مقابل عمل جزئي في الفصل الجامعي لتشتعل الخلافات من جديد مع زوجها الذي لم يساندها في رحلتها تلك منذ البداية، فرغم أنها رزقت بطفلة لم يساعدها في الأعباء المتراكمة أبدًا، فبرأيه أن هذا قرارها (إكمال التعليم) وعليها التحمل. كانت أمل تحارب على جبهات كثيرة ليس أولها الدراسة ولا آخرها علاقتها الزوجية التي كانت تسير إلى طريق مسدود. بينما كان عملها ودراستها يشكلان وعيها الجديد الذي وصل إلى منطقة لا يمكنها أن تعود به إلى الخلف. دعمها بقوة لقاؤها بالباحث الجامعي حامد عبدالسلام، كما شكَّلت وسائل التواصل والإنترنت نقطة مهمة في تكوين هذا الوعي، حيث كانت تنبش وتقرأ وتبحث خلال انعزالها عن المحيط. وبعد أن رافقها الإحساس بأنها مجرد جارية استطاعت أن تمتلك قرارها وحياتها، لكن معاناتها لم تنته حين اختارت الطلاق بل تحولت إلى معاناة جديدة.

كانت رحلة أمل، ويبدو اختيار اسمها ليس عبثًا أبدًا، الشرنقة التي ضمت رحلة نساء كثيرات

كان هناك دائمًا صراع داخلي تعيشه البطلة يتجلى بصوتين أولهما سلبي: هو صوت قوة المجتمع في اللاشعور يشدها إلى الخلف ويمثل العجز واليأس وجلد الذات، ويهمس في أذنها أن نجاحها زائف وأنها سبب آلام ومعاناة الآخرين، والثاني إيجابي محفز ومؤمن برغبتها وطموحها وذاتها وهو صوتها الحقيقي. لنلاحظ سطوة البيئة والموروث الذي يتغلغل في اللاشعور كقيود مغروسة ويشكل عائقًا خفيًا لا يمكن تجاوزه بسهولة، وذلك الصراع الذي يعيشه الفرد في رحلة انعتاقه من سلطة هذا الموروث.

انتهى هذا الصراع عند أختها نيرمين بالفشل إذ أصيبت بالبارانويا الدينية فلم تخرج من سيطرة تلك المفاهيم التي تحولت إلى قيود في اللاشعور تتحكم بحياة وردود أفعال الأشخاص تحت ذريعة العقاب في الآخرة، فقد سيطر عليها الارتياب بنقاء انتماء زوجها للطائفة والإحساس بالخطيئة لأنها حملت منه دون التأكد من ذلك النقاء.

تحررت أمل من هذا الفصام الداخلي في الجزء الأخير من الرواية رغم عودته بين الحين والآخر وأكملت إنجازها بطبع ديوان شعر وعرفت الحب أخيرًا وتزوجت سرًا حتى لا تفقد قدرتها على رؤية ابنتها ولا تسبب متاعب أخرى لوالديها.

يزرع المجتمع المتزمت في ذهنية المرأة أنها دائمًا في امتحان، بينما الرجل هو حارس تركيبة اجتماعية ودينية ونفسية متشابكة تحكم الجميع ليبدو الرجل هو مأزق المرأة. تخبرها والدتها كيف لمست تلك النظرة الدونية للمرأة في ميثاق النساء حين اضطرت للانتساب للمشيخة تبعا لقرار زوجها وتحت تهديده بالطلاق.

كانت رحلة كفاح أمل، ويبدو اختيار اسمها ليس عبثيًا أبدًا، الشرنقة التي جمعت فيها رحلة نساء كثيرات، إذ كانت تشعر بالانتماء المتبادل بينها وبينهن.

لا تتوقف الكاتبة عند ملامسة المحظور بالإشارة إلى ترابط الاجتماعي بالديني وضغطه على المرأة بل تخوض على لسان بطلتها في صلب الديني، إذ تناقش البديهيات التي تحكم بيئتها وتجري على لسان أفرادها، مشيرة إلى مفردات التعاليم والشعائر والطقوس التي تحولت إلى قيود تتحكم بحياة الجماعة بدءًا من عبارة (الدروز سلسلة) التي تشير إلى الترابط الشديد بين أفراد الطائفة حفاظًا على نقائها المتوارث، وما يمليه ذلك على الجيل الشاب في خيار الزواج من صعوبات احتال عليها المغتربون بتأسيس ملتقى للتعارف بين أولادهم ليضمنوا زواجهم من الملة ذاتها.

وتكشف ذلك التناقض بين تمجيد العقل كشعار وبين الممارسة التي تكبح الأسئلة والتفكير قياسًا بسلوك إبليس، ولأن خلاصة الحياة في التسليم كما يقول والدها، أما الاطلاع على كتب الحكمة فلا يكون إلا حين يطلب الشخص دينه من المشايخ، وهنا تسقط الحرية في الاختيار ويصبح مفهوم العقل مشوشًا.

الديانات السرية ما زالت

تعتقد أنها محفوظة عن التداول

في الوقت الذي صارت فيه الديانات السرية كلها سواء الدرزية أو العلوية أو المرشدية وغيرها متوفرة على الإنترنت وفي متناول الجميع ما زال القائمون عليها ينكرون ذلك ويرونها السر المقدس الذي خصّهم الله به ولا يقبلون البحث فيه، مما يجعله غامضًا في أذهان المريدين، لا يعرفون إلا ما يسمح به شيوخهم.

تتحدث الكاتبة عن شخصيات مؤثرة في الديانة الدرزية مثل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي تم تقديسه وأشيع اختفاؤه تمهيدا للظهور المنتظر، وما عرف عنه من سن القوانين الغريبة، كمنع خروج النساء من بيوتهن ومنع الإسكافيين من تفصيل أحذية لهن، وعن ذلك التشابه بينه وبين جدها في جمع الحكمة والتهور والخيط الرفيع بين القسوة والرحمة. جدها الذي حشر نفسه وزوجته في مأزق تجربة الطلاق المريرة وبقي نادما عليها بقية حياته، إذ عاشا يفصل بينهما جدار عال يضمن عدم مخالفته للتعاليم الدينية المتشددة التي لا تسمح له برؤيتها أبدًا، تقول إن هذا الجدار الذي فصل بين جديها كان قادمًا من عصر الحاكم بأمر الله في إشارة إلى أن البعد الزمني بين العصرين لم يغير طريقة التفكير ولا من التعاليم الدينية التي لم تواكب تطورات الحياة بسبب الانغلاق المفروض.

لقد كان المجتمع الطائفي على مر الزمن يعيد إنتاج نفسه في دورة مكررة، فكل رجل كان فيه شيء من تلك الربوبية في التعامل مع المرأة بمعنى التسيد عليها كأنه إله، أما النساء فيقبلن بالتسليم والانصياع حيث “لا يجوز لامرأة مغادرة المكان أبعد من سراح الدجاجة دون مَحرم”!

هل نستطيع الاكتفاء بالبعد الروحي من الدين بعيدًا عن قيود المشرعين والمفسرين؟

رغم كل انتقاداتها لم تتحامل الصايغ على الحالة الدينية بالنكران، بل لامست البعد الروحي للدين كمفهوم متجذر في حياتنا، على أن لا نحوله إلى كتالوج لتفاصيل الحياة اليومية (من طعام وشراب وإنفاق) ولا أن يحاصر الإنسان ويجعل حياته ضيقة وخياراته محدودة.

فتعرج على نقاش أفكار مهمة في صلب الفكر الديني كالإيمان بالتقمص الذي يقوم على انفصال الروح عن الجسد والحلول بجسد آخر وهي فكرة قديمة منذ الحضارة الإغريقية استمرت لدى الدروز والعلويين وشعوب الهند، فتشير إلى أن الإيمان السائد به يجعل الجماعة تعيش في الماضي، فكل ولادة هي عودة شخص ميت للحياة، رغم أنه روحيًا يعني النزوع الإنساني القديم للحياة والرغبة في مقاومة الفناء وامتلاك الفرصة تلو الأخرى لاختبار الوجود.

أما المقامات الدينية، وهي أيضًا موجودة لدى طوائف وشعوب أخرى وبدأت عند الفراعنة، فترى جمالها بأن تكون فسحة للتأمل والنزهة ومتعة الحياة، إذ يحرم على الدروز الظهور بزيهم الديني وارتياد المطاعم والأماكن العامة.

اكتشفت أن ميثاق النساء الحقيقي

والمقدس هو معاناتهن المشتركة

اكتشفت أمل أن ميثاق النساء المقدس الحقيقي هو آلامهن الممتدة في المعاناة الشبيهة بسباق التتابع بينهن جيلًا تلو آخر، وهو ما لمسناه جليًا حتى نهاية الرواية في رسالتها لابنتها التي تركتها في عهدة والدها.

تحركت الكاتبة في فضاء إشكالي وشائك دون تردد بانسيابية وغزارة أدبية وشعرية واضحة ولغة شفافة، فالكاتبة تركت بصمتها الشعرية على طول الرواية، ولا نستطيع التدليل على ذلك بالأمثلة لكثرتها وجمالها في سرد مشدود ومتماسك ومتواتر التأثير على القارئ، فنجحت في استفزاز عاطفته وفكره، حيث لم تتوقف عن الانتباه ولفت انتباهه للتشابكات الأدبية والدرامية في حياة الشخصيات، فتقارن وتستنتج وتضع أفكارها أمامه دون تردد. كما تناولت بغزارة ثقافتها الحكايات المعروفة فحللتها للدلالة على عمق ميراث المعاناة وتشعبه في المخزون الثقافي وتفكيكه في دعوة للتفكير وتكوين وعي جديد يساعد في النهوض وردم الفتن بإزالة التعصب والتخندق وراء أفكار وقوالب قديمة جامدة، فالحلول الفردية ليست مضمونة النتائج دائمًا لكن لا بد من المحاولة. دعوة ملحة في عالمنا العربي الذي يعج بالمتناقضات وبأحمال تثقل ظهره وتمنعه من النهوض.