رسول درويش

كاتب ومترجم بحريني

يُعد عمرُ الخيَّام شخصية تاريخية بارزة، انطلقتْ من الأدبِ الفارسي وانتشرتْ كثيرًا حتى صارتْ جزءًا من التاريخ الإسلامي. فقد كان غياثُ الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيَّام النيسابوري من علماء وشعراء العصور الوسطى، حيث وُلِد في منتصفِ القرن الحادي عشر ميلادي في نيسابور شمال شرق إيران.

وأُطلِق عليه الخيَّامُ نسبةً إلى والدِه الذي كان يعملُ في صناعةِ الخِيام. درس الخيَّامُ الرياضيات والفلك والفقه والتاريخ واللغة، واخترع طريقة بارعةً لحسابِ المثلثاتِ وحلِّ المعادلات الجبرية.

وذاع صِيتُ الخيَّامِ عالميًا منذ أنْ ترجم الشاعرُ البريطاني Edward FitzGerald رباعياتِه إلى الإنجليزية وذلك في منتصفِ القرن التاسع عشر؛ وهو ما فتح البابَ على مصراعَيه للشعراء العرب لكي يحذوا حذوَه ويترجموا تلكَ الرُّباعيَّات. والجدير بالذكر أنَّ الخيام لم يكنْ قبل ذلك معروفًا في بلاده فارس، ولم ينلْ نصيبَه مقارنةً مع أقرانه الأفذاذ، كحافظ شيرازي، وسعدي الشيرازي، وجلال الدين الرومي أو الفردوسي صاحب الشاهنامة(1).

ومنذ أن تُرجِمت رباعياتُه للإنجليزية، وجدَ المترجِمون والناشرون الفُرسُ أنفسَهم في مأزقٍ كبير! فصار دأبَهمُ البحثُ عن رباعياته المخطوطة والشفهية، وعملوا على التدقيق فيها وفرزِ ما يُوازي ترجمة فيتزجيرالد! وبعد ذلك الجهدِ الكبير، تحوَّل المأزقُ إلى نفقٍ ليس له قرار. نفقٌ يكتظُّ بالكثيرِ من النصوصِ التي تُنسَبُ إلى الخيَّام، وبذلك تحوَّلتِ المهمةُ إلى فرزِ الأصلِ عن المزوَّر، وهو ما أدَّى إلى انفراطِ العَقد عن دُرَرِه. فعلى سبيلِ المثال لا الحصر، وُجِد في الهند فقط أكثرُ من 770 رباعية مترجمة، وحسبُك حينها فيما وُجِدَ في فارسَ نفسِها.

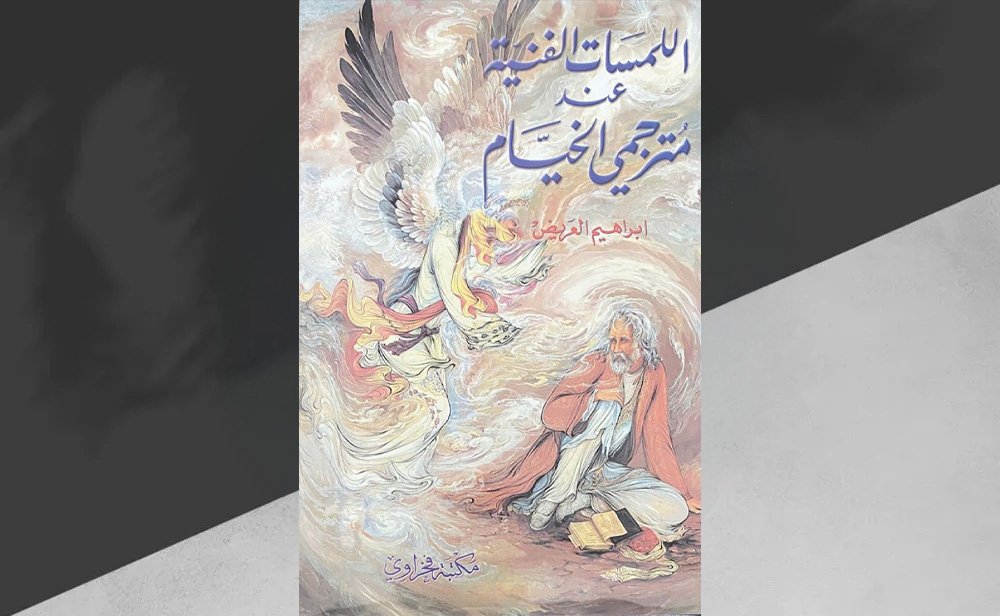

ومن خلال اطِّلاعنا على كتاب (اللمساتُ الفنية عند مترجمي الخيَّام)2 للأديب البحريني الكبير إبراهيم العريض، سنجدُ أنَّ المؤلفَ أخذ على عاتقه دراسة المخطوطة الأصلية التي ترجمها فيتزجيرالد في الهند، أي تلك التي تحقَّقَ البريطاني من صحتها بعد وفاة الخيَّام بأكثرَ من 250 سنة. وهي لا تزيد عن 158 رباعية، والمخطوطة موجودةٌ حتى الساعة في مكتبة بودلي (Bodleian Library) في جامعة أكسفورد البريطانية.

وننوِّه في هذا السياق أيضًا، إلى أن ترجمة فيتزجيرالد لم تتجاوزْ 75 رباعيَّة في الطبعة الأولى، ثم تحوَّلتْ إلى أكثرَ من 100 رباعيَّة في الطبعاتِ اللاحقة؛ وعلَّلَ المترجم البريطانيُّ ذلك إلى فهمه للمعاني من خلال اطلاعه على الهوامش والمصادر الفارسية الأخرى؛ أي أنه –كما يقول العريض– تجاوز الخطَّ الفاصلَ في ترجمته بين التاريخ والأسطورة!

وبالعودة إلى الكتاب الذي بين أيدينا، سنجدُ أنَّ العريض وضع (الأصل) مع ستِّ ترجماتٍ وبقيتْ ترجمته سابعَها. وجاءت أقصرُ الترجماتِ لإبراهيم المازني بـ13 رباعية، وأطولها لعبدالحق فاضل بـ381 رباعية. وأما المترجمون (الشعراء) الآخرون فهم: أحمد رامي (13)، جميل الزهاوي (130)، أحمد الصافي (351)، طالب الحيدري (318). وأمَّا العريض نفسُه، فاكتفى بـ153 رباعية.

وبالعودة إلى ترجمة ودراسة أديبنا العريض نفسه في الكتاب المُشارِ إليه، فسنجدُ أنه وضعها في 145 رباعية فارسية، رتَّبها هجائيًّا من الألف إلى الياء، وقارَنَها بالمخطوطاتِ القديمة التي وقعتْ بين يديه، وهي أيضًا مختلفٌ عليها عند المحققين الفرسِ أنفسِهم.

وفي سياقِ المفارقات وما يُقالُ عنه بشرِّ البلية ما يُضحِك، نُذكِّرُ بأنَّ المحققَ الفارسي صادق هدايت جمع 143 رباعية في سنة 1934، ولمَّا عرضها على زميله المحقق محمد علي فروغي، رفض الأخيرُ منها 54 رباعية واعتبرها باطلة النسب! وعندما فرزَ فروغي بنفسِه 178 رباعية سنة 1942، اطَّلع عليها هدايت ورفض منها 93 رباعية نكايةً بزميله!

معوِّقات وصعوبات فنِّ الترجمة

ولأننا نُعنى في هذا المُقامِ بفنِّ الترجمة ذاتها، ومن خلال تجربتنا الشخصية، واستنارةً بما ذهب إليه الأديبُ العريض؛ فإننا سنقف أمام بعض التساؤلاتِ الجوهرية التي يتمايزُ من خلالها المترجمون:

1. هل تُعنَى الترجمةُ بنقل المعاني أم بنقل الفكرة؟

إنَّ الترجمةَ ليستْ عمليةَ نقلِ المعنى من لغةٍ إلى أخرى، ولا تُعنى باستبدال الكلمات، ولكنها عمليةٌ أكثرَ تعقيدًا. فدورُ المترجِم –كما أتفق مع العريض– يتجاوز الخط الفاصل بين ترجمة الكلمات والجُمل وبين المعاني التي تحملها. وأولُ خطوةٍ يضعها المترجمُ نُصبَ عينيه هي استيعابُ النصِّ أولًا وبشكلٍ دقيقٍ وفهمٍ عميق، ثم محاولةُ نقلِ الفكرة أو الرسالة المحورية.

فعلى الجانب الأول، هناك من المترجمين من يجتهدُ في نقلِ الكلماتِ والجملِ من لغةٍ إلى أخرى، مع مراعاةِ ظروفِ وسياقاتِ النص. وحين لا يجدُ مرادفًا للكلمة، فعليه اختيارُ أقربَ معنىً يناسب السياق. وهذا تمامًا ما وجدناه في تعليلِ إدوارد فيتزجرالد في ترجمته الأولى لرباعيات الخيَّام في 75 رباعية، ثم تعدَّاها إلى 100 رباعية في الطبعات اللاحقة؛ بعدما أدركَ سياقَ الرباعياتِ والأفكارَ الكامنة في هوامشها، أي إنه نقل الفكرةَ على حساب المعنى.

ولذلك يمكننا التأكيدُ فعلًا على أنَّ الترجمة ليستْ مجردَ تبديلِ وإحلالِ كلماتٍ من لغةٍ إلى أخرى، وإنما هي نقلٌ للفكرة أو الرسالة الضمنية الكامنة وراء النص. وفي هذا الإطار، تتعقدُ عملية الترجمة؛ ذلك لأنها تستوجبُ أنْ يفهمَ المترجِمُ السِّياقَ الثقافي والاجتماعي والتاريخي للنص وذلك لنقل الفكرةِ بشكل دقيق.

2. ما علاقةُ الإبداعِ والمرونة بالترجمة؟

يُعنى بالإبداع هنا هو قدرة المترجِم على التعبير عن الفكرة بشكلٍ مغايرٍ أو أفضل من الأصل، مع مراعاة الدقَّة في النقل. وأما المرونةُ فهي القدرة على التكيُّفِ مع تفاصيل النص واللغة المستهدفة وتراتبيَّة الأفكار والأحداث. وبذلك تمثل الترجمةُ تحديًا مثيرًا للذكاء والإبداع، حيث يسعى المترجمُ للوفاء بالمعنى والفكرة في آنٍ واحد، وهذا ما يجعلُ الترجمةَ أحيانًا أقوى من الأصلِ من حيثُ سموِ اللغة وبلاغتها؛ ولا يضيرُ بنا لو تذكَّرنا ماجدولين المنفلوطي، تلك التي قال عنها محمد أركون في إحدى مقابلاته بأنه لم يعرفْ أنَّ (تحت ظلال الزيزفون) هي ترجمة لماجدولين إلا عندما دخل الجامعاتِ في فرنسا!

وللاستشهادِ على ذلك من ترجمة الرباعيَّات، اخترنا عشوائيًّا الرباعية رقم 26؛ لنقارنَ بين ترجمتَي رامي والصافي:

3. هل نُترجم الشعرَ شعرًا؟

تكمنُ الإجابةُ في دراسةِ أديبنا التي بين أيدينا، فلم تبقَ رباعياتُ الخيَّام إلا لكونها شعرًا تناوله الناسُ بينهم وتناقلوه وهو ما أدَّى إلى أن يكون في الهند وحدِها 770 رباعية! وأكثرها غيرُ مدوَّن! فكلُّ الرباعيَّات كانت شعرًا حافظ عليها من الفناء، كما كان الشعرُ الجاهليُّ غيرَ مدوَّنٍ في أصله، وما وصلنا إلا لأنه شعرٌ، جاء بعضُه في المدحِ والهجاء والفخرِ وغيره، كما أصبح بعضُه مغنَّىً يسهلُ انتقاله من مكانٍ إلى مكان، ومن زمانٍ إلى زمان.

وبالعودة إلى ترجمة الرباعيَّات، فإننا حتمًا سنقفُ بين شعرية النص وشاعريته، وأهم فرقٍ بينهما –كما أسلفنا- في أنَّ الشعرية تحافظُ على نمطية الشعر وسلامة مبناه، وأما الشاعريةُ فهي تُعنى بالأسلوب والدلالة والبلاغة وما سواها.

وبهذا نجدُ أنَّ العريض لم يعتدْ بأي ترجمةٍ نثرية للرباعيات، ونأى بنفسِه عنها جميعًا، وما أعملَ غير الترجمة الشعرية، بل وانتقى منها الأفضل بناءً على الشاعرية التي يملكها بين جنبيه. ونخلصُ من ذلك، أنَّ فيتزجيرالد والعريض وكاتبُ هذه الدراسة، يرونَ جميعًا أنَّ الشعرَ يُترجمُ شعرًا، وأنَّ مَن ترجموا الرباعياتِ كانوا شعراءً جهابذة يُشارُ إليهم بالبنان.

ولعلني أشيرُ في هذا السياق إلى أول أعمالي في الترجمة الأدبية وهي (إلاكِ أحبُّ)3 التي ترجمتُ فيها خمس عشر قصيدةً إنجليزية إلى قصائدَ عربية، تمنيتُ أن تنالَ رضا القارئ أينما ثُقِفَ.

4. هل نُترجمُ من أجلِ ذواتنا أم من أجل المتلقي؟

عندما نترجم، فإننا نعمدُ وبلا شكٍّ إلى نقل النصِّ من لغة إلى أخرى، وهذا يضعنا أمام ثلاثة أطرافٍ يجب حضورُها وهي: المترجم، والنص الأصلي، والمتلقي. ويتولَّدُ عن ذلك نوعان من الترجمة. الأولى شخصيةٌ تُعنى بالذات وتُعبِّرُ عن المترجِم، والثانية تُعنى بالمتلقي.

فالترجمة الشخصية أو الذاتية يركزُ فيها المترجمُ على التعبيرِ عن أفكاره ومشاعره التي تربطه بالنص، عن رؤيته للنص كما يستوعبه، وفيها يميل المترجمُ أكثر إلى نقل المعاني بناءً على ثقافته الذاتية. وأما الترجمة من أجل الآخر، فإنَّ المترجمَ ينقلُ المعاني بناءً على ثقافة المتلقي ولغته، يراعي توقعاتِه واحتياجاتِه.

ويمكنني أنْ أسوقَ مثالًا لذلك من خلال ترجمة الدكتورَين العزيزين (محمد الخزاعي وحسن مرحمة) لرواية (الضحية 69)(4). ففي ترجمة الخزاعي، يركز على أنَّ مشكلة البطلة وارسو في حبها للجنس وشغفها به، حتى تكادَ تقتربُ من وصفها بالعاهرة. وأما مرحمة، فإنه يراعي ثقافة المتلقي، فينقلُ أفكارَ النصِّ على أنَّ تجاربَ وارسو الجنسية هي أمرٌ طبيعي لا يسبِّبُ أيَّ إشكالٍ أو قضيةٍ لدى المتلقي؛ فالأولُ يراعي معنى النص وفق رؤيته الشخصية، والثاني يراعي ثقافة المتلقي إبَّان الترجمة.

ومن الرباعيات، سنقارنُ بين ترجمة فيتزجيرالد الإنجليزية وما يقابلها من ترجمة رامي العربية:

I heard a voice calling at dawn,

calling from the unseen,

for the unmindful of people

to get up and fill in the cups of hope,

before fate fills their life cups. ( your life ends)

سمعتُ صوتًا هاتفًا في السَّحرِ

نادى من الغيب غُفاةَ البشرِ

هبوا املأوا كأسَ المنى قبل أنْ

تملأ كأسَ العمرِ كفُّ القدرِ

إنَّ ترجمة رامي وبلا شكٍّ هي من النوعِ الأول، الذي يُعنى بسياق النصِّ بعيدًا عن ثقافة المتلقي ولغته. ولعلنا ندركُ ذلك من تراتبية المعاني الواردة في النصَّين.

5. هل تُشتَرطُ الأدبيةُ في مترجِمِ النصِّ الأدبي، والشعريةُ في مترجِم الشعر؟

قيل إنَّ لكل شيخٍ طريقتَه، وأما طريقتي فهي التي تتوافق مع ما قاله رولان بارت في كتابه (لذَّة النص)5، وهي في ألَّا يجد القارئ المترجم خلف عمله. فلو أنك حذفتَ كلمة (المترجِم) لما أدرك المتلقي أنَّ ما بين يديه هو عملٌ مترجم، وإنما هو النصُّ الأصلي. يتطرق بارت في حديثه إلى أنَّ كون الترجمة ممتعةً يعتمد على أمرين:

– أنْ تُعنَى الترجمةُ بنقلِ النص الأصلي من خلال النص المضمَر.

– أنْ يتلاشى النصُّ الأصلي في مقابل الترجمة.

فيما يمكنني التأكيدُ على أنَّ الترجمة الأدبية تأتي على ثلاثِ مراحلَ وهي:

1. قراءةٌ أولى للنص تُفضي إلى فهم المعنى.

2. القدرةُ على نقد النص وهو ما يولِّد اللذة عند المترجم.

3. الإبداع وهو القدرة على خلق نصٍّ موازٍ للنص الأول وهو ما يُعرف بالإبداع.

أي إنَّ فنَّ الترجمة هو قراءة أولى للنص، ولذة الترجمة نقدٌ للنص، وإبداعُ الترجمة هي خلق نصٍ موازٍ للنص الأصلي.

ولذلك كله، نذهبُ إلى ما عمل به العريض وارتآه بارت، من أن ترجمة الشعر تتطلبُ حضورَ شاعرية المترجم، ولن يمتلك المترجمُ تلك الشاعرية إلا إنْ كان شاعرًا.

الخلاصة:

يمكننا في هذا السياق أنْ نستشهدَ بقصةٍ قرآنية تمثل ما آلتْ إليه بلقيسُ ملكة سبأ، عندما أرسل إليها النبي سليمان عليه السلام يدعوها إلى عبادة الله تعالى، وكان قد أمرَ سليمانُ الشياطين ببناء قصرٍ لها يكون من زجاج، وتحته ماءٌ يبدو كأنه ممرٌ مائي. وعندما دخلتِ الملكة بلقيس هذا القصر، ظنّتْ أنَّ الماء يملأ الصَّرح، فكشفت عن ساقيها لتخوضه. ولكنها اكتشفتْ أنَّ الصرحَ كان ممرّدًا من قواريرَ زجاجية، وأنَّ الماءَ كان تحته.

فقال تعالى في الآية 42 من سورة النمل: (فلما جاءت قيل أهكذا عرشكِ قالت كأنه هو)

وفي الآية 44: (قيل لها ادخلي الصرحَ، فلما رأته حسبته لجَّةً، وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرحٌ ممرَّدٌ من قوارير).

وفي ردِّ فعلها على هذا الموقف، قالت بلقيس: (ربِّ إني ظلمتُ نفسي وأسلمتُ مع سليمانَ ربِّ العالمين).

إننا نفهمُ الترجمة الإبداعية على هذا النحو، أي أنَّ المتلقي يقف أمام الترجمة ليقول: كأنه هو! كأنه النصُّ الأصلي! كما فعل العريض في ترجمته وفي اختياراتِه لترجماتِ الخيَّام. ونحن بذلك نتفقُ تمامًا مع ما يرمي إليه رولان بارت من أنَّ المؤلفَ إنما هو ناسخٌ أولي، وأنَّ الترجمة هي محاولة لإعادة الماضي في ذاكرة النص، ويكون النص الجديد (الترجمة) ملتهمًا وليس محاكيًا للنص الأصل. ومن هنا نقول أيضًا إن لذة النص المُترجَم هي أن تضع من ذاتك فيه أكثر من الترجمة، ترجمة قارئ لا مترجم، فالترجمة قراءة في نصٍّ ونسخٍ جديدٍ له. وعليه يمكن أن نرى بعد ذلك كيف يمكن لفن الترجمة أنْ يرفعَ العملَ الأدبيَّ عاليًا بينما تكونُ على النقيضِ ترجمةٌ أخرى سببًا مقنعًا وحتميًّا لفشلِ عملٍ كاد أن يرى النور ويصبح ناجحًا.

الهوامش

نحيلُ القارئ الكريم إلى الاطلاع على كتاب الشاهنامة، ترجمة الفتح بن علي البنداري، مكتبة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2019.

اللمساتُ الفنية عند مترجمي الخيَّام، إبراهيم العريض، مكتبة فخراوي، المنامة، 1996.

إلَّاكِ أحبُّ، خمس عشرة قصيدة مترجمة في الحب والسلام، رسول درويش، دار أبجد للترجمة والدراسات والنشر، العراق، 2020.

الضحية 69، رسول درويش، سكرايب للترجمة والنشر، القاهرة، 2023.

لذَّة النص، رولان بارت، ترجمة منذر عيَّاشي، مركز الإنماء الحضاري، PDF، ص92.